Von Dieter Kantel. Erschienen in DISS-Journal 13 (2004)

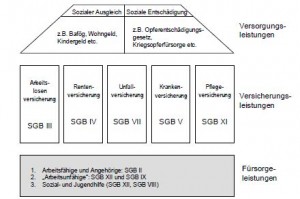

Mit den neuen Reformkonzepten ((Die folgende Analyse bezieht sich auf den Stand der Umsetzung der Gesetze zum 1.1.2005. Einige Feinheiten der Umsetzung waren zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags noch nicht abschließend geregelt.)) und den entsprechenden Gesetzesinitiativen hat sich die Struktur der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik in einigen Bereichen nicht unerheblich verändert. Erläutert man die Struktur der sozialen Sicherung mit der Metapher vom „Haus der sozialen Sicherung“ (vgl. Kantel 2002), so werden speziell im Bereich der Fürsorgeleistungen Verschiebungen hinsichtlich der Art und des Umfangs der sozialen Leistungen und auch des einbezogenen Personenkreises deutlich. Waren es bislang die Versicherungsleistungen, die erwerbsarbeitsorientiert waren, so sind nun auch die Fürsorgeleistungen auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet (vgl. Abb. 1). Damit dokumentiert sich nicht nur ein neues gesellschaftlich geregeltes Verständnis von sozialer Sicherung, sondern eben auch von Erwerbsarbeit. Aufschluss- und folgenreich wird dieser Zusammenhang angesichts einer vielfachen Millionen-Arbeitslosigkeit: Was will die soziale Sicherung mit ihrer Ausrichtung auf Erwerbsarbeit erreichen, wenn sie nicht auch gleichzeitig über die Instrumente verfügt, das strukturelle Arbeitsplatzdefizit mit eigenen Mitteln zu beheben?

Auch wenn im Alltagsbewusstsein der Bevölkerung die Leistungen der Arbeitslosenversicherung stets als Sozialleistungen verbucht werden, die die sozialen Notlagen im Falle vonArbeitslosigkeit zumindest lindern sollen – bei näherer Betrachtung hält diese Einschätzung den im Gesetz nachzulesenden Absichten nicht Stand. Bereits im grundlegenden Paragrafen 1 des SGB III (Sozialgesetzbuch III) werden im ersten Satz die Intentionen der Arbeitsförderung mit den folgenden Zielperspektiven beschrieben: „Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen dazu beitragen, dass ein hoher Beschäftigungsstand erreicht und die Beschäftigungsstruktur ständig verbessert wird.“ Will und die Beschäftigungsstruktur verbessern, so ist von vorne herein klar, dass sein Blick ausschließlich auf die Erwerbsarbeit gerichtet ist und nicht auf diejenigen, die aus diesem Prozess, aus welchen Gründen auch immer, herausgefallen sind. Beschäftigungsstand thematisiert das Verhältnis von Erwerbsbevölkerung zu den Nicht-Erwerbstätigen. Beschäftigungsstruktur lenkt den Blick auf die Binnenverhältnisse innerhalb der Erwerbstätigkeit. Mit dem Fokus auf die Erwerbstätigen und die Erwerbstätigkeit geraten alle Nicht-Erwerbstätigen, also auch die Arbeitslosen und die damit zusammenhängenden (sozialpolitischen) Problematiken, sozusagen in den toten Winkel der (gesetzlichen) Aufmerksamkeit. Deshalb enthält das SGB III keine sozialpolitischen Absichten im Sinne von Linderung und/oder Beseitigung sozialer Notlagen. Es ist ein Gesetz zur Wirtschaftsförderung, ohne allerdings über Instrumentarien zu verfügen, die einen relevanten Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen nehmen könnten.

Die Problematik der mangelnden Einflussmöglichkeit auf das Wirtschaftsgeschehen lässt sich programmatisch am § 2 des SGB III belegen, der das „Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit den Agenturen für Arbeit“ regelt. Im Aufgabenkatalog für die Arbeitgeber heißt es, dass sie bei ihren Entscheidungen „verantwortungsvoll deren Auswirkungen auf die Beschäftigung …. einzubeziehen“ haben. Diese windelweiche Formulierung deutet schon an, dass es konsequenzenlose Soll-Bestimmungen sind. Eine praktisch wirksame Einflussnahme auf das Handeln der Arbeitgeber ist im SGB III nicht vorgesehen. Es wird allenfalls an das Eigeninteresse der Arbeitgeber appelliert. Völlig anders bei den Arbeitnehmern: Sie „haben zur Vermeidung oder zur Beendigung von Arbeitslosigkeit insbesondere

- ein zumutbares Beschäftigungsverhältnis fortzusetzen,

- eigenverantwortlich nach Beschäftigung zu suchen,….

- eine zumutbare Beschäftigung aufzunehmen und

- an einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme

teilzunehmen“ (§ 2).

Diese apodiktischen Formulierungen deuten schon an, dass bei einer Verletzung dieser Bestimmungen Strafen vorgesehen sind. Die Einflussnahme auf das Wirtschaftsgeschehen reduziert sich also auf strafbewehrte Androhungen für Arbeitslose. Siewerden den Bedingungen des Arbeitsmarktes angepasst und nicht umgekehrt.

Das hat dann Konsequenzen für die Arbeitslosen, wenn es darum geht, die Ausgestaltung der Sozialleistungen so zu organisieren, dass sie zu einer Verbesserung der Wirtschaftsleistung beitragen. Mit den in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen des SGB III ist dies in der Weise geschehen, dass die Anforderungen, denen Arbeitslose entsprechen müssen, verschärft worden sind. Mit Blick auf das Funktionieren der Wirtschaft werden den Arbeitslosen präzisere Vorgaben gemacht, was für den Gesetzgeber zumutbare Beschäftigungen sind, die Arbeitslose anzunehmen haben (vgl. § 121). Auffallend dabei und im Unterschied zu den älteren Versionen des Arbeitsförderungsgesetzes, ist heute einem Arbeitslosen, der länger als sechs Monate erwerbslos ist, im wesentlichen jede Arbeit zumutbar, aus der ein höheres Einkommen als das Arbeitslosengeld erzielt werden kann. Waren es früher noch an den Inhalt der Arbeit gebundene Kriterien, die sich in Qualifikationsstufen niederschlugen, so ist Arbeit nun rein auf den Gelderwerb reduziert. Sie muss angenommen werden, wenn sie die Höhe der Sozialleistung erreicht. Nicht einmal die Anforderung einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit wird explizit genannt. Qualifikatorische oder inhaltliche Anforderungen an die Arbeit spielen für die Bundesagentur keine Rolle mehr.

Mit der Koppelung der Sozialleistungen an die Höhe des vorherigen Verdienstes (das Arbeitslosengeld beträgt 67 bzw. 60% des bereinigten Nettolohns) stellen diese Sozialleistungen nicht nur flexible Größen dar, sondern sie sind durch die Bindung an die im sogenannten freien Wettbewerb erzielbaren Löhne nach unten hin nicht abgesichert (während sie nach oben durch die Beitragsbemessungsgrenzen fixiert sind). Es gibt in der bundesdeutschen Arbeitslosenversicherung keine minimale Auffangposition, wie es sie beispielsweise in einigen anderen europäischen Ländern mit Aussagen zum Mindestlohn gibt. Auf die Bedingungen nämlich, die die Schwankungen in der Lohnhöhe hervorrufen, die dann für die Arbeitslosen mit gravierenden finanziellen Folgen verbunden sind, wird keinerlei Einfluss ausgeübt. Im Gegenteil: Obwohl sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten verschlechtert haben, überhaupt Arbeit zu bekommen, aus der ein halbwegs auskömmliches Leben zu gestalten wäre, werden die Bestrafungen seitens des Gesetzgebers erhöht, falls diese Zumutbarkeiten durch die Arbeitslosen nicht eingehalten werden (können).

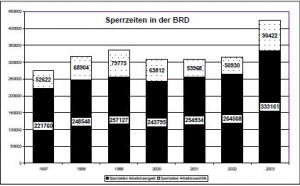

Waren es bislang 24 Wochen Sperrzeit, die dazu führten, dass ein Arbeitsloser aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen wurde, reichen mit der neuesten Gesetzesänderung 21 Wochen. Das bedeutet, dass ein Arbeitsloser, der beispielsweise eine Arbeit abgelehnt hat und die dafür übliche Sperrzeit von (in der Regel) 12 Wochen kassiert hat, sich dies kein zweites Mal erlauben kann. Jetzt erfolgt der Ausschluss sogar dann, wenn eine der beiden Sperrzeiten aufgrund besonderer Umstände um drei Wochen verkürzt wurde. Der repressive Charakter des aktivierenden Sozialstaates tritt so schärfer hervor (vgl. auch Narr 2004). Der Druck auf Arbeitnehmer, eine in ihren Augen unzumutbare Beschäftigung weiter auszuüben, wurde durch die Verkürzung der Ausschlussfrist damit ebenso erhöht wie der Druck auf Arbeitslose, sich den Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit hinsichtlich der Zumutbarkeit zu unterwerfen. Mit diesen zunächst rein rechtlichen Verschärfungen kam es jedoch bereits im Jahre 2003 auch in der praktischen Arbeit der Arbeitsverwaltung zu einem massiven Anstieg der Sperrzeiten um über Eindrittel gegenüber dem Vorjahr (vgl. Abb. 2).

Einen weiteren Einschnitt in die bisherigen Regelungen zur Absicherung bei Arbeitslosigkeit bildet die Verkürzung der Bezugszeiten von Arbeitslosengeld. Konnten bislang ältere Arbeitslose noch bis zu 32 Monate Arbeitslosengeld erhalten, so wird dies schrittweise ab 2005 auf maximal 18 Monate begrenzt. Für unter 45-jährige Arbeitslose bleibt es bei der maximalen Bezugsdauer von einem Jahr, allerdings wird dies jetzt ausgedehnt auf unter 55-Jährige. Sozialpolitisch wird damit der Druck auf ältere Arbeitnehmer verschärft, unter keinen Umständen ihren Job zu verlieren oder, wenn sie doch arbeitslos geworden sind, jeden Job anzunehmen. Hier hat also nicht nur die sichernde Kraft von Sozialleistungen abgenommen und die Bedeutung von Arbeit zugenommen, sondern eine negative sozialpolitische Intention hat Platz gegriffen: Die soziale Notlage Arbeitslosigkeit wird speziell für ältere Arbeitnehmer, die es amArbeitsmarkt besonders schwer haben, durch die verkürzte Zahlungsdauer schneller verschärft.

Denn spätestens nach der Bezugszeit von Arbeitslosengeld setzen, wenn überhaupt, die verschärften Bedingungen zum Erhalt des Arbeitslosengeldes II ein (die bisherige Arbeitslosenhilfe). Viele Arbeitslose, vor allem Frauen, werden diese Leistung jedoch nicht erhalten, weil nun die Bedürftigkeit – ebenfalls nach strengeren Maßstäben – geprüft wird. Jetzt müssen Ersparnisse aufgebraucht und Unterhaltsansprüche vorrangig realisiert werden. Zudem ist die Höhe dieser Leistung, die sich bisher am vorherigen Verdienst orientierte (57 bzw. 53% des bereinigten Nettoverdienstes), auf feste Summen reduziert worden (z.B. Alleinstehende: 345 € (West), 331 € (Ost); Ehepaar oder Haushalt mit einem eheähnlichen Partner oder Lebenspartner: 622 € (West), 596 € (Ost), jeweils zuzüglich Unterkunftskosten usw.). Für Geringverdiener stand früher die zusätzliche Beantragung von Sozialhilfe offen, nun sind sie alle auf die Höhe der ehemaligen Sozialhilfe (mit Pauschalzuschlägen für einmalige Leistungen, wie z.B. Bekleidung) reduziert. Unverständlich ist das insofern, als sowohl die SPD als auch Bündnis 90/Die Grünen in ihren Wahlprogrammen für die Bundestagswahl 2002 die neue Sozialleistung Arbeitslosengeld II oberhalb der Sozialhilfe ansiedeln wollten.

Bei näherer Betrachtung sind jedoch sämtliche Bestimmungen, die bislang die Sozialhilfe charakterisierten, nun Bestandteil der Bestimmungen des SGB II geworden. Dazu zählt vor allem die mit der Begrifflichkeit der „Eigenverantwortung“ verbundene Umdrehung des Hilfegedankens. Bereits im § 1 des SGB II heißt es, „die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen … stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.“ Waren Sozialleistungen – ihrem alltagssprachlichen Verständnis entsprechend – bislang daran orientiert, dass die Gesellschaft Verantwortung für aus dem Arbeitsleben unfreiwillig ausgegrenzte Menschen übernahm, so wird nun diese Verantwortung auf die Hilfebedürftigen verlagert: Die Leistungen sind lediglich noch der Beitrag der Gesellschaft, damit sich die Hilfebedürftigen selbst Von Sozialleistungen unabhängig machen. Der Umgang der Bundesagentur mit den Arbeitsfähigen beschränkt sich konsequenterweise darauf, ihnen beizubiegen, dass sie die alleinige Verantwortung für ihre Arbeitslosigkeit zu tragen haben.

Insofern lässt sich sagen, dass es nicht zu einer Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gekommen ist, sondern lediglich zu einer Abschaffung den Fürsorgegedanken des Staates gegenüber den unfreiwillig aus dem Arbeitsleben Ausgegrenzten enthielt ((Das Gegenargument, dass es ja auch freiwillig aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene Menschen gäbe, denen sich der Sozialstaat zu erwehren habe, soll hier deshalb nicht weiter verfolgt werden, weil weder individuell die konjunkturell schwankende Motivationslage, noch gesellschaftlich die letztlich anvisierte Asozialität – Gesellschaft gipfelte in nur noch atomisiert egoistischen Zwecken folgenden Individuen – argumentativ einen Sinn macht (vgl. zum ideologischen Charakter solcher Argumentationen Uske 1995) )). Entsprechend sieht die weitere Ausgestaltung des SGB II aus: Die bis dato für die Sozialhilfe charakteristischen Zumutbarkeitsbestimmungen – außer gesetzwidrigen Arbeiten sind alle Arbeiten zumutbar – gelten nun auch für das Arbeitslosengeld II. Jetzt gibt es auch keine Bestimmungen zur möglichen Höhe des Verdienstes mehr – jede Arbeit ist zumutbar. Bis hin zu den Bestimmungen, dass das Kindergeld für im Haushalt des Arbeitslosen lebende Kinder als Einkommen gewertet wird und auf das Sozialgeld (so nennt sich zukünftig die Unterstützung für die im Haushalt des Arbeitslosen lebenden Angehörigen) angerechnet wird. Die alte, von Sozialhilfe- Selbsthilfeinitiativen immer wieder gegeißelte Ungerechtigkeit der Sozialhilfe, dass für jeden Millionär das Kindergeld ein zusätzliches Taschengeld ist, aber bei Bedürftigen als anrechenbares Einkommen zählt, wurde in die Regelungen zum Arbeitslosengeld II aufgenommen.

Selbst die Ausschlussregelungen aus dem SGB II sind den alten Regelungen aus dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) nachempfunden. Wer sich beispielsweise weigert, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, muss in einer ersten Stufe zunächst für die Dauer von drei Monaten eine Kürzung des Arbeitslosengeld II um 30% hinnehmen (§ 31) – im alten BSHG (§ 25) und im neuen SGB XII (§ 39) sind dies noch in der Regel 25%. Während im BSHG festgelegt war, dass der Bedürftige damit seinen Rechtsanspruch auf Hilfeleistungen verloren hatte, kann nun im SGB II eine elegantere Formulierung gewählt werden: „Während der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches“ (§ 31). Im Endeffekt das gleiche Resultat – wer nicht arbeiten will, erhält auch nichts zu Essen. Nur wer auch arbeiten will, hat in unserer Gesellschaft einen Anspruch auf Unterstützung, anderenfalls, so die rechtliche Konstruktion, katapultiert man sich mit dem fehlenden Willen selbst aus der Gesellschaft ins rechtlose Nichts. Zusätzlich zum SGB XII findet auch im SGB II die organisierte Verwahrlosung statt (vgl. Kantel 2004), die nun aber durch die Hereinnahme der arbeitsfähigen Sozialhilfebedürftigen für deutlich mehr Menschen zutrifft.

Lediglich für diejenigen, die im Rentenalter oder dauerhaft erwerbsunfähig sind, gelten besondere Regelungen des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, § 41 ff.). Diejenigen, die nicht mehr ins Erwerbsleben integrierbar sind, erhalten seit 2003 die finanzielle Unterstützung in der Höhe des Sozialgeldes (Sozialhilfe mit Pauschalzuschlag und Unterkunftskosten). Allerdings muss auch hier zunächst die Hürde einer Ausschlussformel übersprungen werden: „Keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Kapitel haben Personen, die in den letzten zehn Jahren ihre Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben“ (§ 41). Wer also, ähnlich wie es früher im BSHG formuliert war, sich unwirtschaftlich verhalten hat oder die Bedürftigkeit beispielsweise durch Sperrzeiten grob fahrlässig herbeigeführt hat, verliert seinen Rechtsanspruch. Präzisiert wurde nun im Gesetz, dass dies für den Zeitraum der letzten zehn Jahre gilt. Daher konnte auch der grundlegende Paragraf 1 des SGB XII mit leichten kosmetischen Veränderungen aus dem BSHG übernommen werden: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken.“ Statt wie früher formuliert „Hilfeempfänger“, sind es nun „Leistungsberechtigte“. Das Prinzip des „Förderns und Forderns“ ist nun jedoch auch außerhalb des Erwerbslebens durch die Formulierung des Zusammenwirkens gewahrt.

Die drei zentralen Konstruktionsmerkmale des BSHGs sind aber im neuen SGB XII identisch geblieben:

- Die Führung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht, wird lediglich „ermöglicht“, aber nicht garantiert! Ohne „Mitwirkung“ der Leistungsberechtigten gibt es auch nach dem neuen Gesetz keine sozialstaatliche Leistung. Das bezieht sich einmal auf die eher „harmlose“ Offenlegung der finanziellen Verhältnisse, weil auch bei der Grundsicherung Unterhaltspflichten vorrangig sind – wenn auch, das lässt sich positiv vermerken, längst nicht mehr in dem starken Maße wie beim BSHG. Es reicht allerdings bis hin zu letztlich demütigenden Formen des „Forderns“ seitens des Grundsicherungsamtes, wenn es beispielsweise um die Frage eines Umzugs geht.

- Das durch das SGB XII ermöglichte Leben „entspricht“ nur einem menschenwürdigen Leben, es ist aber selbst nicht menschenwürdig. Dahinter steckt die alte BSHG-Überlegung, dass nur ein Leben, das unabhängig von sozialstaatlichen Leistungen geführt wird, ein menschenwürdiges Leben sein kann. Entsprechend fällt denn auch die Ausgestaltung der Hilfe aus: Die Höhe der Regelsätze soll dem Einkommensniveau der untersten 20% der Bevölkerung entsprechen, nachdem die Sozialhilfebeziehenden dabei herausgerechnet wurden. Nach wie vor eingerechnet sind aber diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, auf ihre Rechtsansprüche verzichten, die sogenannte „Dunkelziffer der Armut“ (vgl. Kantel 1999). Es bleibt der Zirkelschluss, dass man den Armen nur das gewährt, was sie selbst am Arbeitsmarkt durchzusetzen in der Lage sind.

- Nur wenn die Leistungsberechtigten „nach ihren Kräften“ mithelfen, die Hilfebedürftigkeit zu überwinden, erhalten sie die Leistung. Die bereits angesprochene Mitwirkung wird in dem Ausmaß gefordert, wie sie der Einzelne erbringen kann. Das kann beispielsweise bei dauerhaft Erwerbsgeminderten bedeuten, dass dann, wenn sich ihr Zustand verbessern sollte oder zumindest das Grundsicherungsamt zu der Überzeugung gelangt ist, dass er sich gebessert habe, erneut Arbeitsleistungen eingefordert werden. Die Mitwirkungspflicht verlagert hier schnell auch die Beweispflicht auf die Hilfebedürftigen, die ja nun Leistungsberechtigte geworden sind.

Auch die gesetzliche Struktur einer tendenziellen Abwehr von Ansprüchen und die daraus folgenden (berechtigten) Klagen von Hilfebedürftigen, dass sie in den Sozialämtern nicht das erhalten, was ihnen (vermeintlich) zusteht und sich nicht ernst genommen vorkommen (vgl. auch Kantel 1999), wurde in das SGB XII aufgenommen: „Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält“ (§ 2). Nun ist es das SGB XII und nicht mehr das BSHG, das als einziges Sozialleistungsgesetz in der BRD definiert, wer keine Leistungen erhält, statt wie alle anderen Sozialleistungsgesetze zu definieren, wer positiv die Leistungen erhält. Eine Umdrehung, die in den Sozialämtern dazu führt, dass die um Hilfe nachfragenden Menschen sich in ihrer problematischen Lebenssituation nicht ernst genommen fühlen müssen: Sie suchen das Sozialamt deshalb auf, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen und das Sozialamt sozusagen die „letzte Rettung“ ist. Im Sozialamt können die SachbearbeiterInnen sich jedoch nicht auf die Anliegen dieser Menschen einlassen, sondern sind vom Gesetzgeber her gefordert, zunächst festzustellen, ob die Hilfebedürftigen sich nicht doch selbst helfen können. Das, was die Einzelnen vor dem (oft) schweren Gang zum Sozialamt für sich bereits definitiv erkannt und klargestellt haben, nämlich, dass sie sich selbst nicht helfen können, muss nun durch die Behörde hinterfragt werden. Die Hilfebedürftigen müssen dieses „amtliche Misstrauen“ als tendenzielle Abwehr ihrer Ansprüche erleben – und diese Struktur hinterlässt tiefe Spuren in den kommunikativen Beziehungen zwischen Behörde und Hilfebedürftigen.

Die deutlichere Verknüpfung der sozialstaatlichen Leistungen mit dem Versuch, die wirtschaftliche Leistungskraft der Gesellschaft zu erhöhen und entsprechend die Zurückdrängung solidarischer Aspekte in der sozialen Sicherung zu Lasten der auf sozialstaatliche Leistungen wegen der mangelnden wirtschaftlichen Leistungskraft angewiesenen Menschen, so lässt sich resümieren, ist das durchgängige Prinzip der Veränderungen, die im Zuge der Agenda 2010 durchgesetzt wurden. Mehr denn je haben sich sozialstaatliche Leistungen von sozialpolitischen Zielsetzungen, die eine Linderung oder Beseitigung sozialer Notlagen verfolgen, verabschiedet. Mit der stärkeren Koppelung von Arbeitsbereitschaft und Leistungsempfang verabschiedet sich die Sozialpolitik von Fürsorgeüberlegungen vergangener Jahre und erklärt die Möglichkeit, in dieser Gesellschaft zu überleben, zum individuellen Problem. Mit dieser gesellschaftspolitischen Kapitulation vor der nunmehr 30-jährigen Massenarbeitslosigkeit wird gleichzeitig das hohe Lied auf eine Marktwirtschaft angestimmt, die offensichtlich immer mehr nur noch in der Lage ist, lediglich einem Teil ihrer Mitglieder ein auskömmliches Leben zu ermöglichen.

Literatur

ANBA, Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, jeweils Heft 2 des Folgejahres, ab 2004 umbenannt in: Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit

Kantel, H.-Dieter (1999): Arbeiten an der Gestaltung des Lebens: Soziale Arbeit und Soziale Dienste. In: Dietz, Berthold, u.a. (Hg): Handbuch der kommunalen Sozialpolitik, Opladen, S.507-518

Kantel, H.-Dieter (2002): Mit Beschäftigungsgesellschaften gegen Arbeitslosigkeit? In: Sozialer Fortschritt, H. 5, S.123-130

Kantel, H.-Dieter (2004): „Wer nicht arbeiten will ….“ – zur Kritik der organisierten Verwahrlosung. In: Sozial Extra, H.1, S.41-43

Narr, Wolf-Dieter (2004): Sozialpolitik neu denken und machen. In: Gewerkschaftliche Monatshefte, H. 1, S.7-14

Uske, Hans (1995): Das Fest der Faulenzer. Duisburg

Wagner, Wolf (1991): Angst vor der Armut. Berlin