Überlegungen zur Weiterführung eines Stadtteilprojekts. Von Margarete Jäger und Siegfried Jäger, Vortrag, gehalten auf dem Workshop des DISS am 27. Mai 2000 in Freudenberg

„Sage mir, wo Du wohnst und ich sage Dir, wer Du bist“ – Mit diesem abgewandelten Sprichwort läßt sich ein Projekt beschreiben, das im DISS vom November 98 bis April 99 durchgeführt wurde. Auf dem vorigen Workshop haben wir über die Ergebnisse dieser Studie berichtet. Wenn wir heute erneut dieses Projekt in den Mittelpunkt stellen, so deshalb, weil es von vornherein als eine Pilotstudie gedacht war, die wir zu einer umfassenden Untersuchung ausweiten wollen. Wir wollen hier unsere inhaltlichen und methodischen Überlegungen hinsichtlich einer Ausweitung darstellen, insofern verstehen sich die folgenden Ausführungen als Bericht über ein ‚work in progress’, als eine Diskussionsvorlage, deren Diskussion dazu beitragen soll, zu einem Forschungsdesign zu gelangen, mit dem wir Stadtteile als Dispositive analysieren können.

Um Euch den Stand unserer Überlegungen übermitteln zu können, ist es allerdings notwendig, nochmals kurz auf die Pilotstudie zu sprechen zu kommen. Wir werden also in einem ersten Teil skizzieren, was wir getan haben und zu welchen Ergebnissen wir dabei gekommen sind. Im zweiten Teil sollen dann die aus unserer Sicht neuen Fragestellungen entwickelt werden, die sich aus diskursanalytischer Perspektive auftun. Hier geht es vor allem darum, die Grenzen von Diskursanalyse zu formulieren, die in Richtung Dispositivanalyse überwunden werden sollen. Wir werden deshalb die Frage stellen, ob sich Stadtteile als Dispositive fassen und analysieren lassen. Wir werden versuchen, dazu für den Stadtteil Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord erste Hinweise zu geben.

Das Projekt

Bekanntlich gibt es im Ruhrgebiet eine Reihe von Städten und Stadtteilen, die von der Sturkturkrise bei Kohle und Stahl ganz besonders gebeutelt worden sind. In diese Stadtteile, die auch als „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ gelten, fließen seit einigen Jahren Gelder von Bund und Land, mit denen Maßnahmen finanziert werden sollen, die diese Krisenerscheinungen zurückdrängen sollen. Bei den damit befaßten Sozialarbeitern wie auch im dafür zuständigen MASSKS NRW haben sich jedoch mittlerweile Zweifel angemeldet, ob diese Gelder so ausgegeben werden, daß sie die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der BewohnerInnen auch wirklich antreffen. Denn im Ergebnis ist festzustellen, daß sich trotz aller ergriffenen Maßnahmen die Probleme in den Stadtteilen nicht wesentlich geändert haben. Das Ministerium beauftragte uns deshalb, einen dieser „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ unter diskursanalytischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Folgende Leitfragen sollten mit der Studie beantworten werden:

- Wie wird der Stadtteil in der Öffentlichkeit dargestellt? Dieser Frage sind wir vor allem durch die Sichtung und Analyse wichtiger Printmedien nachgegangen .

- Wie wirkt sich der öffentliche Diskurs über sogenannte Problemstadtteile auf seine Bewohnerinnen und Bewohner aus (Selbstwertgefühl, Identifikation mit dem Stadtteil, Lebensperspektiven im Stadtteil)? Welche Konfliktformen /-arten liegen zwischen welchen Bevölkerungsgruppen vor? Dieser Fragestellung wurde durch die Erhebung und Analyse von Tiefeninterviews nachgegangen. Interviewt wurden sowohl Deutsche wie Nicht-Deutsche, Frauen und Männer sowie ältere und jüngere Bewohnerinnen. Insgesamt wurden von uns acht Interviews erhoben und ausgewertet.

- Welche Probleme und Konflikte werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtteil vorrangig gesehen, welche Lösungsmöglichkeiten sehen sie, und wen machen sie für die Probleme und Konflikte verantwortlich?

- Welche Probleme und Konflikte im Stadtteil werden von Sozialmanagern gesehen? Welche Rolle spiel(t)en Kommunal- bzw. Landespolitiker sowie andere staatliche oder halbstaatliche Institutionen bei der Bewältigung der Probleme? Dieser Fragenkomplex wird durch Expertengespräche erfaßt.

In unserer Terminologie haben wir in diesem Projekt drei unterschiedliche Diskursebenen – Alltag, Medien und einen Ausschnitt aus dem politischen Diskurs – untersucht und die Ergebnisse aufeinander bezogen.

Die Ergebnisse unserer Gespräche mit Sozialmanagern vor Ort zeigen, daß diese vor allem die desolate Arbeitsplatzsituation und die damit verbundenen Folgen für den Stadtteil als vorrangiges Problem im Stadtteil ausmachen. Dabei sehen sie kaum positive Perspektiven. Auf Hilfe von außen – damit ist vor allem die politische Ebene gemeint – glauben sie nicht bauen zu können. Vielmehr müsse sich der Stadtteil selbst helfen. Dies wiederum erfordere Kompetenzen der Bewohnerinnen, die sie aber auch nicht feststellen zu können glauben. Probleme in Verbindung mit Einwanderung werden auch gesehen. Hier zeigen sich keine Abweichungen gegenüber dem herrschenden Diskurs etwa zur Ausländer- oder auch Jugendkriminalität. Ausländer und Jugendliche werden als die Problemgruppen ausgemacht, die ein gedeihliches Miteinander im Stadtteil verhindern würden.

Das schließt sich an die Ergebnisse der Printmedienanalyse an. Hier haben wir sowohl die Außensicht wie auch die Binnensicht auf den Stadtteil innerhalb der letzten Jahre untersucht. Die Außensicht wurde anhand der taz und weiterer ausgewählter Zeitungen für die letzten 13 Jahre, die Binnensicht anhand der lokalen Berichterstattung vor allem der WAZ und der Westfälischen Rundschau für die Zeit von 1994 bis 1997 untersucht.

Vor allem in der Außensicht, die sich generell auf die Region Ruhrgebiet erstreckt, überwiegt das Wahrnehmungsmuster einer öden, verseuchten Industrielandschaft, deren Probleme, wenn überhaupt, nur sehr schwer in den Griff zu bekommen sind. Komplementär dazu steht die Innensicht, die durch die Analyse von Lokalpresseberichten ermittelt wurde. Hier wird zwar auch auf Probleme hingewiesen, es überwiegen jedoch die Themen, in denen positive und konstruktive Lösungen dieser Probleme diskutiert werden. Die diskursiven Effekte dieser Berichterstattung müssen dabei als ambivalent eingeschätzt werden: Steigerung der Motivation, sich an Projekten und Aktivitäten zu beteiligen kann mit der Beschwichtigung einhergehen, dass alles schon in trockenen Tüchern ist.

Bezogen auf das Alltagsbewußtsein der Bewohnerinnen und Bewohner kann man feststellen, dass diese Beschwichtigungseffekte ihre Wirkung zeigen. Die eigene Handlungsfähigkeit wird als ziemlich gering angesehen. Im Diskurs kann sich offenbar die Akzeptanzstrategie vor allem der Lokalpresse durchsetzen. Und dies korrespondiert auch mit den Einschätzungen der interviewten Sozialarbeiter. Auch die in den Medien insgesamt produzierten Bilder, nach der die Stadt und die Region besonders problembehaftet sind, können bei den Bewohnerinnen Ohnmachtsgefühle auslösen.

Hier zeigt sich, daß sich die verschiedenen Diskursebenen durchaus gegenseitig verstärken können: auch der Einwanderungsdiskurs strukturiert das Zusammenleben im Stadtteil recht stark. Dies wird sowohl von den Sozialmanagern als auch von den Befragten formuliert; aber auch in der Presse finden sich derartige Hinweise. Die Bewertungen, die vorwiegend von Bewohnern deutscher Herkunft gegenüber nicht-deutschen Bewohnerinnen vorgenommen werden, scheinen dabei so prägend und dicht zu sein, dass von den Sozialarbeiterinnen nicht die Aufhebung, sondern die Abschwächung dieser rassistischen Einstellungen zum Ziel erhoben wird. Aus ihrer Sicht sei schon viel erreicht, wenn In- und Ausländer auf der Basis einer gewissen gegenseitigen Akzeptanz und Duldung zusammenfänden.

Doch das Zusammenleben wird nicht allein durch die Einwanderung strukturiert. Auch das konnte die Analyse von Presse- und Alltagsdiskurs zeigen. Es scheint so zu sein, dass sich das Stadtteilleben vor allem aus der Gemengelage konstituiert, die von einer Verschränkung von Sozial-, Einwanderungs- und Generationendiskurs hergestellt wird.

Weitergehende Fragestellungen

Damit sprechen wir auch bereits einen Punkt an, der aus diskursanalytischer Sicht bei unserer Untersuchung eine Neuerung – zumindest bezogen auf emprische Untersuchungen des DISS – darstellte.

Das, was wir den „Stadtteildiskurs“ nennen, läßt sich analytisch als eine komplexe Diskursverschränkung auffassen. Dabei haben wir diesen „Stadtteildiskurs“ sozusagen konstituiert, indem wir drei verschiedene Diskursebenen und verschiedene Diskursstränge in Bezug auf das Aussagenfeld „Stadtteil, soziales Wohnumfeld“ bezogen haben.

Im Mittelpunkt unserer Untersuchung stand der Diskurs eines bestimmten Stadtteils, in diesem Falle der von und über Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord. Wir wollten wissen, wie sich das Wissen um den Stadtteil, d.h. um seine ökonomischen und sozialen Bedingungen, seine historischen Entwicklung und seine Zukunftsperspektive im Alltagshandeln und –wissen der ansässigen Bevölkerung auswirkt.Mit dieser Fragestellung sind wir insofern über unsere bisherigen Untersuchungen zum Einwanderungsdiskurs hinausgegangen, als wir uns bisher vor allem mit dem Zusammenwirken verschiedener diskursiver Ebenen dieses Diskurses beschäftigt haben. Dabei standen zwar Diskursverschränkungen, z.B. von Frauen und Einwanderungsdiskurs, oder von Kriminalitäts- und Einwanderungsdiskurs immer auch schon zur Debatte. Diese Untersuchungen waren es auch vor allem, die uns mit dem Problem konfrontierten, daß durch eine ausschließliche Thematisierung der Einwanderungsperspektive die Dichotomie zwischen Eingeborenen und Einwanderern reproduziert wird und dies ein Umstand ist, der eine produktive Einwanderungskultur auch erschweren kann.

Außerdem war uns der Verdacht gekommen, daß der Faktor Migration, der ja in Deutschland immer eine Migrationsproblematik ist, die Diskussionen und Projekte in sozial problematischen Stadtteilen unverhältnismäßig stark bestimmt. In der Regel lebt in solchen Stadtteilen ein hoher Anteil nicht-deutscher Bevölkerung. Dieser Umstand veranlaßt häufig Politikerinnen, Sozialmanagerinnen und auch Wissenschaftlerinnen, die Problemlagen in solchen Stadtteilen bevorzugt unter der Perspektive zu betrachten, inwiefern die auftretenden Probleme sich z.B. durch mangelnde Intergrationsprozesse dieses Bevölkerungsanteils ergeben.

Bezogen auf die kommunale Situation wird dabei aber häufig übersehen, daß sich die Konfliktlinien in den Stadtteilen nicht allein zwischen Einheimischen und Einwanderern, sondern auch zwischen alten und jungen Personen, Arbeitenden und Arbeitslosen, Männern und Frauen, Familien und Singles usw. entwickeln (können).

Ohne bisherige Untersuchungen, die vor allem den Einwanderungsgesichtspunkt in den Mittelpunkt gestellt haben, damit in ihrer Bedeutung schmälern zu wollen, war für uns der Sachverhalt, daß Menschen in den Städten und Stadtteilen nicht allein unter der Perspektive ihrer Herkunft zusammenleben, sondern daß sich die Facetten ihrer persönlichen Situation vielfältig kreuzen und sich auch dadurch Konflikte (bzw. Gemeinsamkeiten) ergeben, Anlaß, diesen sozialen Zusammenhang in unsere Untersuchung einfließen zu lassen. Wir wollten dadurch die Perspektiven auf den Stadtteil erweitern, um zu anderen, möglicherweise neuen Handlungsansätzen zu gelangen.

Damit soll nun nicht behauptet werden, Einwanderung und damit verbundene Integrations- bzw. Segregationsprozesse hätten keinen Einfluß auf die Gestaltung und das Leben in den Städten und Stadtteilen. Wir gehen lediglich davon aus, daß bei der Analyse neben diesen Prozessen weitere Aspekte nicht vernachlässigt werden sollten, die gleichfalls von Bedeutung sind und daß die Wirkungsmächtigkeit vom gesamten Problemkomplex ausgeht.

Insofern betrachten wir den „Stadtteildiskurs“ als eine Verschränkung verschiedener Diskurse. Er speist sich zum Beispiel aus dem Einwanderungs-, dem Generationen-, dem Sozialdiskurs und dem Geschlechterdiskurs. Wir haben versucht, diese Diskurse in Bezug auf den Stadtteil zu thematisieren, d.h. Ausschnitte dieser Diskursstränge zu erfassen. Wir haben dies auf verschiedenen diskursiven Ebenen veranstaltet, die in der Skizze ebenso zum Ausdruck kommen : Medien, Politik, Alltag.

Mit unserem Projekt haben wir einen Teil dieses komplexen Diskursnetzes zu erfassen versucht. Die Ergebnisse, die wir dabei ermitteln konnten, haben uns deutlich gemacht, daß es ausgesprochen sinnvoll ist, eine solche Differenzierung vorzunehmen.

Doch hat uns das Stadtteilprojekt auch noch in anderer Hinsicht inspiriert. Bei der Analysen und vor allem bei den aus der Analyse entwickelten Schlußfolgerungen sind wir auf die Frage gestoßen, ob wir unsere Fragestellung überhaupt mit einer Diskursanalyse im herkömmlichen Sinne umfassend bearbeiten können und sollten, oder ob wir es hier nicht mit einem Untersuchungsgegenstand zu tun haben, bei dem eine Diskursanalyse sinnvoll in Richtung einer Dispositivanalyse auszuweiten ist.

Kritische Diskursanalyse – so wie wir sie verstehen – ist in der Lage, jeweilige, teilweise bornierte Sichtweisen und Perspektiven auf Verhältnisse und Beziehungen herauszustellen. Indem wir das Sagbarkeitsfeld beschreiben, geben wir ja immer auch an, was von wem nicht sagbar ist. Auf diese Weise können Verstellungen, die eine Lösung von Problemen behindern, herausgearbeitet und bearbeitbar werden. Die „Gefahr“ die sich hier auftut, ist allerdings, daß wir bzw. diejenigen, die mit den Ergebnisse der Analyse arbeiten, daraus die Konsequenz ziehen, eine andere Perspektivierung reiche, um die Probleme zu lösen. Vielleicht wird uns deshalb auch von denjenigen, die keine Diskursanalyse betreiben, ab und an der Vorwurf gemacht, wir verlören die harten Fakten aus dem Auge. Sicherlich wird ein solcher Einwand häufig aus einer widerspiegelungstheoretischen Position heraus geäußert, die offen oder auch verdeckt immer noch die empirische Sozialforschung dominiert. Dennoch hat uns die Arbeit an dem Stadtteilprojekt gezeigt, daß Diskursanalyse an Grenzen stößt, die wir dann überschreiten sollten, wenn es uns um die Beschreibung umfassenderer Lösungsansätze geht.

Wir wollen deshalb heute hier eine Art Bilanzierung des Stadtteilprojektes vornehmen, die sich auf diese zwei Gesichtpunkte bezieht.

- Wie läßt sich diskursanalytisch ein so komplexer Zusammenhang wie ein Stadtteil untersuchen?

- Warum und auf welche Weise sollte die Diskursanalyse ausgeweitet werden? In Kenntnis der Arbeiten von Foucault würde sich hier eine Dispositivanalyse anbieten. D.h. der Stadtteil wird von uns als ein Zusammenhang, ein Netz von Diskursen, Praktiken und Sichtbarkeiten verstanden.

Die erste Frage ist schneller und einfacher zu beantworten als die zweite.

So sollte und muß auf jeden Fall der Kreis der „Sozialmanager“ erweitert werden. Darunter sind Personen zu bestehen, die sich beruflich mit den sozialen Belangen im Stadtteil beschäftigen. Die vorliegenden Studie enthielt eine Analyse von Interviews mit vornehmlich solchen Personen, die in Einrichtungen arbeiten, die sich in Verbindung mit der kommunalen oder landespolitischen Bewältigung der Stadtteil- bzw. Strukturprobleme herausgebildet haben. Sie können natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt dessen reflektieren, was die Leute im Stadtteil umtreibt. Das heißt die politische Ebene – wie das Schaubild nahelegt – läßt sich damit nicht restlos erfassen. Dazu wäre es notwendig, Personen aus dem öffentlichen Leben, also Pfarrer, Lehrer, Polizei und auch Politiker mit zu berücksichtigen.

Unsere Presseanalyse, im Schaubild als mediale diskursive Ebene angezeigt, richtete vornehmlich den Blick darauf, wie der Stadtteil sich in der lokalen Presse präsentiert bzw. wie das Ruhrgebiet aus überregionaler Sicht diskursiv hergestellt wird. Eine umfassendere Presseanalyse sollte jedoch die Berichterstattung und Kommentierung von städtischem Leben insgesamt und dann speziell die Frage, auf welche Weise in Städten Konflikte gelöst oder auch nicht gelöst werden, einbeziehen. Wir können dadurch diskursive „Muster“ auffinden, mit denen kommunale Konfliktlagen angegangen werden und die deshalb Einfluß auf die Praktiken im Stadtteil nehmen (können).

Schließlich hat uns die Dominanz des Sozialdiskurses in den Perspektiven der Bewohnerinnen, die wir in den Alltagsinterviews vorfanden, gezeigt, daß bei der Auswahl der Interviewten ihre soziale Herkunft stärker zu berücksichtigen ist, um die unterschiedlichen Diskurspositionen erfassen zu können. Außerdem waren wir uns von vornherein darüber im Klaren, daß wir mit den angesetzten und durchgeführten acht Interviews den Alltagsdiskurs keineswegs vollständig erfassen konnten.

Um die zweite aufgeworfene Frage nach der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Ausweitung zur Dispositiv-Analyse zu beantworten, ist es notwendig, sich zunächst einmal von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß eine solche Ausweitung der Analyse sinnvoll ist. Das soll im folgenden kurz anhand der von uns entwickelten Lösungsvorschläge dargelegt werden.

Grenzen von Diskursanalyse

Unsere Ausgangsthese, daß sich das Stadtteilleben vielfältig strukturiert und nicht nur unter der Perspektive von Einwanderung zu betrachten ist, hat sich durch unsere Untersuchung bestätigt. Mindestens die soziale Situation, festgemacht am Problem der Arbeitslosigkeit, stellt einen weiteren wichtigen diskursiver Grundpfeiler dar. Das bedeutet, wenn auf der einen Seite Konflikte innerhalb des Einwanderungsdiskurses eine Spaltung in Eingeborene und Eingewanderte produzieren, so gruppieren sich innerhalb des Sozialdiskurses dieselben Personen anders. Die für den Sozialdiskurs spezifische Differenzierung in Arbeitende und Arbeitslose vollzieht sich unter Absehung der Herkunft. Auf diese Weise entstehen zwischen Eingeborenen und Eingewanderten Gemeinsamkeiten, die sich produktiv nutzen lassen. D.h. eine als heterogen konstituierte Bevölkerungsgruppe läßt sich durch die Herausstellung von Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten zusammenführen.

Gleiches oder ähnliches gilt auch für den Generationsdiskurs. Auch hier wurde in den Interviews eine Reihe von Gemeinsamkeiten hervorgehoben, mit denen die Bewohnerinnen einen anderen Blick auf ihre sozialen Konflikte bekommen und entsprechende Handlungs- und Verhaltensmotivationen gewinnen könnten.

So haben sowohl deutsche wie nicht-deutsche Mütter und Väter Probleme z.B. mit mangelnden Spielplätzen, mit schlecht ausgestatteten Schulen etc. Jugendliche – gleich welcher Herkunft – haben gemeinsame Freizeitinteressen, die sie im Stadtteil bisher nur unbefriedigend umsetzen können. Im Grunde könnte man jede Frage der Stadtteilpolitik, die zur Diskussion steht, auch unter dem Gesichtspunkt beleuchten, ob die Einbeziehung weiterer Aspekte und Dimensionen hilfreich ist, das Problem zu entschärfen oder einen anderen Blick darauf zu gewinnen und möglicherweise auch andere Schritte als die bisher bekannten zur Problembewältigung zu unternehmen.

Nun kann man mit einem gewissen Recht einwenden, daß es mit der alleinigen Artikulation solcher unterschiedlicher Aspekte wohl kaum getan sein dürfte. Wieso ist es aber so, daß sich die Menschen meist nur unter so eingeschränkten Aspekten betrachten, daß sie nicht sehen bzw. sehen wollen, daß der arabische Nachbar gleichzeitig auch Familienvater ist und aus dieser Position ähnliche Sorgen um die Zukunft seiner Kinder entwickelt? Um diese Frage zu beantworten, muß man mehr analysieren als das, was aktuelle Diskurse mit den Menschen anstellen. Die gelebten, nicht mehr hinterfragten – und auch in der Regel sinnvollerweise nicht mehr zu hinterfragenden – Praxen und Handlungsweisen sind dafür zu untersuchen. Sie präsentieren die Art und Weise, wie sich die Personen in die Gegenständlichkeiten einbringen, wie sie diese mitgestalten bzw. mit Leben füllen.

Dies bedeutet aber, daß wir über die Diskursanalyse hinaus in das Netz eintauchen müssen, daß Foucault und andere als Dispositiv begreifen.

Auch an der zweiten Lösungsmöglichkeit, die wir aus unserer Diskursanalyse gewonnen haben, läßt sich diese Notwendigkeit diskutieren. So stellten wir fest, daß die BewohnerInnen durchaus Interesse an einem stärkeren Engagement im Stadtteil bekundeten, daß sie aber gleichzeitig eine fatale diskursive Positionen artikulieren : Sie forderten einerseits Veränderungen ein, von denen sie andererseits jedoch glauben, daß sie gar nicht umgesetzt werden können. Unser Presseanalyse bestätigte diese Konstellation.

Obwohl von Seiten der Sozialarbeit durchaus ein Angebot organisiert wird, sich im Stadtteil zu betätigen, war diese Diskrepanz vorhanden. So gibt es Stadtteilfeste, Sprachkurse für nicht-deutsche Frauen, Hausaufgabenbetreuung oder Treffpunkte für Mütter mit Kinderbetreuung. Das wirft die Frage auf: Warum haben diese Bemühungen bislang nicht den erwünschten Erfolg gezeitigt?

Eine Antwort darauf könnte nun sein, daß uns die BewohnerInnen belogen haben. Daß sie nur gesagt haben, sie würden ja gerne mitmachen und mitreden, in Wirklichkeit aber dazu eigentlich nicht bereit seien. Doch das ist keine Antwort, denn dann könnten sie uns das ja auch sagen. Wieso sollten Sie uns belügen? Vielleicht deshalb, weil sie glauben, es gehöre sich so, einen solchen Anspruch zu formulieren? Das mag sein, doch warum haben sie dann keine Lust, dem nachzukommen?

Eine Antwort darauf könnte sein, daß sie nicht über die zu einem solchen Engagement erforderlichen Kompetenzen und Mittel verfügen und daß die bisherigen Angebote meistens auch so angelegt waren, daß das so bleibt. Wer lediglich mitdiskutieren kann oder soll, wer also lediglich „angehört“ wird und sieht, daß die Entscheidungen dann aber von anderen Instanzen gefällt werden, der wird wohl kaum die Motivation aufbringen, die er/sie braucht, um aus der beschriebenen fatalen Haltung herauszufinden. Das bedeutet, ‚runde Tische‘, wie sie in vielen Städten mittlerweile installiert wurden, sind zwar gut und richtig. Sie könnten möglicherweise aber dann erfolgreicher und auch effektiver arbeiten, wenn sie mit einer Entscheidungskompetenz, die auch immer mit einer finanziellen Kompetenz verbunden ist, ausgestattet werden. Hier sollte weiter nachgedacht werden, wie dies in Kommunalpolitik umgesetzt werden kann. Denn es hat sich gezeigt: Arbeit ist genug da. Auch Geld oder Fördermittel sind – wenn auch in beschränktem Umfang – vorhanden.

Auch hier zeigt sich also, daß wir zwar durch unsere Diskursanalyse auf eine Reihe von Hindernissen gestoßen sind, die sich gegenüber Lösungsstrategien aufbauen. Eine genauere Analyse dieser Entscheidungsstrukturen und sozialen Praxen konnte aber von uns bislang nicht geleistet werden. Auch hier weist uns also der Weg über das Diskursive hinaus.

Und dies gilt auch für die dritte Konsequenz, die wir aus unserer Analyse gezogen haben: Dabei geht es darum, bürokratische Verkrustungen aufzubrechen. Auch das läßt sich nicht allein mit einer anderen Sichtweise auf Probleme lösen, sondern erfordert eine genaue Analyse dessen, wo denn die Verkrustungen liegen, die sich als dysfunktional erweisen.

Wir wollen hier unsere Bilanzierung zunächst einmal abbrechen. Es sollte deutlich werden, daß wir durch unsere Analyse und den aus ihnen folgenden Ergebnissen darauf gestoßen worden sind, daß unsere Diskursanalysen in Richtung Dispositivanalyse erweitert werden sollten. Eine solche Analyse würde das Untersuchungsfeld ausweiten und auch nicht-diskursive Praxen und Handlungsweisen sowie Institutionen und Sichtbarkeiten einbeziehen, die für die Struktur im Stadtteil wesentlich sind.

Damit soll die Relevanz Kritischer Diskursanalyse – wie wir sie bislang verfolgt haben – nicht in Zweifel gezogen werden. Vielmehr verhält es sich ja so, daß wir durch diese Analysen die wichtigen hemmenden oder stabilisierenden Faktoren immer auch schon erfassen, indem sie benannt und problematisiert werden. Es ist die Diskursanalyse, die uns zu neuen Denkfeldern führt, denen in einer Analyse des Dispositiv genauer nachgegangen wird.

Gibt es ein Stadtteildispositiv?

Wenn die genannten Faktoren – nicht-diskursive Handlungen und Sichtbarkeiten – nun systematisch als Untersuchungsgegenstand aufgenommen werden, erweitert sich die Analyse und wird zu einer Dispositivanalyse. Auf diese Weise sollen die Funktionen der einzelnen Elemente, die für Stabilität oder Instablität des Zusammenhangs sorgen, deutlich und damit bearbeitbar werden.

Wir wollen hier jetzt keine ausführliche Diskussion um den Begriff des Dispositivs im Anschluß an Foucault führen. Dennoch müssen wir kurz uns darüber verständigen, was wir unter einem Dispositiv verstehen und vor allem, weshalb wir glauben, daß die Stadtteile solche Dispositive sind.

Knapp formuliert verstehen wir im folgenden unter einem Dispositiv ein Netz von Diskursen, Praktiken und Institutionen (Sichtbarkeiten) , das sich ständig neu ordnet und positioniert, weil und sofern es auf einen „Notstand“ bzw. auf Notwendigkeiten (urgence = Dringlichkeit) reagiert.

In Verbindung mit unserer Medienanalyse des biopolitischen Diskurses haben wir uns schon einmal theoretisch ein wenig mit dem Dispositiv, hier als biopolitisches Machtdispositiv, beschäftigt.

Damals haben wir Macht-Dispositive nach Foucault als „komplexe und historisch jeweils spezifische interdiskursive Konfigurationen (begriffen).“ (Jäger, Schulte-Holtey, Wichert 1997, 9) „Kennzeichnend für diese Konfigurationen ist, daß sie selektiv diskursive und nicht-diskursive Elemente einzelner Spezialdiskurse bündeln und durch diese Bündelung konkrete hegemoniale Kräfteverhältnisse stabilisieren. […] Solche Macht-Dispositive – und das macht ihre Bedeutung aus – konstruieren durch ihre kulturell integrative Funktion soziokulturelle Gegenstände, ‚Themen’ und Problematiken. Sie definieren Subjektpositionen und Kompetenzen, sie konstruieren Wahrnehmungsweisen und Handlungsoptionen innerhalb des von ihnen begrenzten Feldes.“ (Jäger, Schulte-Holtey, Wichert 1997, 9)

Dispositive, so verstanden, zeichnen sich also dadurch aus, daß sie durch eine Verkopplung von nicht-diskursiven und diskursiven Elementen zu einem Machtbündel werden, das in der Lage ist innerhalb eines bestimmten begrenzten Feldes Subjektivitäten und deren Fähigkeiten zu bestimmen.

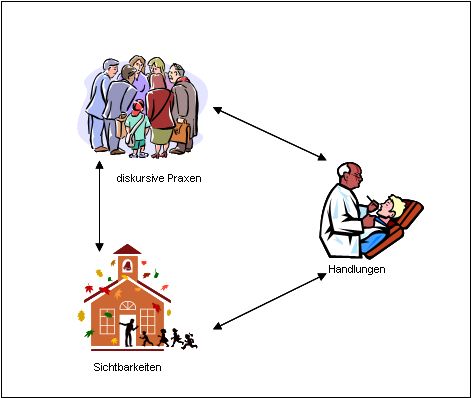

In einer neueren Veröffentlichung hat Siegfried Jäger das Dispositiv folgendermaßen charakterisiert: „Ein Dispositiv ist der prozessierende Zusammenhang von Wissen, das sich in Sprechen/Denken – Tun – Vergegenständlichung artikuliert. Die Grundfigur des Dispositivs kann man sich als ein Dreieck oder besser: als einen rotierenden und historisch prozessierenden Kreis mit drei zentralen Durchlauf-Punkten bzw. Durchgangsstationen vorstellen:

- Diskursive Praxen, in denen primär Wissen transportiert wird

- Handlungen als nicht-diskursive Praxen, in denen aber Wissen transportiert wird, denen Wissen vorausgeht bzw. das ständig von Wissen begleitet wird

- Sichtbarkeiten / Vergegenständlichungen, die Vergegenständlichungen diskursiver Wissens-Praxens durch nicht-diskursive Praxen darstellen, wobei die Existenz der Sichtbarkeiten („Gegenstände“) nur durch diskursive und nichtdiskursive Praxen aufrechterhalten bleibt.“

Bezogen auf einen Stadtteil läßt sich eine solche Fassung von Dispositiv etwa wie folgt umreißen.

Es besteht ein Komplex diskursiver Verschränkungen, die wir für Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord mit unserer bisherigen Untersuchung sicherlich noch nicht vollständig erfaßt haben.

Die nicht-diskursiven Praxen sind vielfältig. Wichtig ist hier, daß wir die Selektivität, mit der diese Praxen im Stadtteil durchgeführt werden, beachtet werden. Das heißt, wir haben es mit Handlungen und Gegenständen zu tun, die nicht nur auf das Funktionieren im Stadtteildispositiv ausgerichtet sind. So ist das Warenangebot in den Einkaufsstätten des Stadtteils einerseits auf die Versorgung der ansässigen Bevölkerung ausgerichtet, andererseits aber auch auf die Bevölkerung der Nachbarstadtteile und –städte. Supermarktketten z.B. führen in der Regel ein gemeinsames Angebot, das im Stadtteil dann selektiv zur Geltung kommt.

Nicht-diskursive Praxen sind z.B. bei der materiellen Versorgung der Bevölkerung auszumachen. Sind viele Läden, in denen Lebensmittel oder sonstige Güter des täglichen Bedarfs zu kaufen sind vorhanden, oder verlangt die Infra-Struktur, daß man sich in einem oder zwei Supermärkten mit diesen Dingen versorgt. Je nachdem werden die sozialen Praxen anders gestaltet werden (müssen). Nicht-diskursive Praxen tun sich auch in der Versorgungsstruktur von Kranken und Alten (Essen auf Rädern etc.) hervor. Gibt es eine Anlaufstelle der Polizei im Stadtteil? Was geschieht bei Unfällen? Dieser Katalog ist sicherlich unvollständig. Er muß auch nicht vollständig sein, weil wir an dieser Stelle lediglich exemplarisch darstellen wollen, ob ein Stadtteil unter dem Gesichtspunkt von Dispositiven überhaupt zu fassen ist. Welche nicht-diskursiven Praxen bei einer Analyse eines konkreten Stadtteils dann von Bedeutung sind, das wird sich aus der methodischen Vorgehensweise noch ergeben.

Der hier aufgeführte Katalog der nicht-diskursiven Praxen weist uns eigentlich bereits auf die Sichtbarkeiten hin, die im Stadtteildispositiv bestimmend sind bzw. sein können. Es geht um Gebäude, Wohnungsanlagen, Geschäftshäuser, Schulen, Parks, Altenstätten und Kindergärten, Krankenhäuser, Kirchen, Moscheen etc.

Insofern diese unterschiedlichen Elemente – diskursiver und nicht-diskursiver Art – sich im Stadtteil ständig selektiv miteinanderverkoppeln, produzieren und reproduzieren sie diesen Stadtteil und reagieren damit auf den ‚Notstand’, daß die Versorgung der dort lebenden Menschen einigermaßen sichergestellt wird. Wichtig ist, daß dies in selektiver Weise geschieht. So kann eine Kirche (bzw. die in ihrem Auftrag tätigen Personen) im Stadtteil für diesen wichtige Gemeindearbeit leisten (Altenpflege, Kindergarten, Betreuung von jungen Menschen, etc.) und gleichzeitig für die überregionale kirchliche Institution oder gar für ein Gesundheitsdispositiv eine andere Funktion einnehmen.

Analyseschritte einer Dispositivanalyse

Wenn die Analyse die drei genannten Gesichtspunkte bzw. Elemente des Dispositivs berücksichtigen soll, dann heißt dies gegenüber bisherigen Arbeiten Krititischer Diskursanalyse, daß Beschreibung und Bewertung der Sichtbarkeiten (oder Institutionen) und Praxen in die Analyse einfließen muß. Schließlich wollen wir gerade das Netz erfassen, wir wollen die jeweiligen Beziehungen und Funktionen der Elemente zueinander (natürlich in einem gegebenen historischen Augenblick) ermitteln, damit wir Auskunft auf die Frage erhalten, wie dieses Dispositiv reproduziert wird, aber auch, mit welchen Instabilitäten es ausgestattet ist.

Wenn wir uns diesen Institutionen und Sichtbarkeiten sowie den sozialen Praxen nähern, stellen wir fest, daß es sich dabei eigentlich um geronnene und verfestige Diskurse handelt, bzw. um bestimmte Schlußfolgerungen, die aus den Diskursen von den handelnen Personen gezogen wurden. In diese Gegenstände ist Wissen eingegangen, daß zu ihrer Konstruktion notwendig war und daß ständig abrufbar sein muß, um deren Bedeutung zu erhalten. Wir müssen also versuchen, dieses Wissen zu rekonstruieren, in dem wir es wieder „diskursivieren“. Das bedeutet, letztlich werden auch die Sichtbarkeiten und Praxen einer „Diskurs“-Analyse unterzogen werden.

Dabei ist ein mehrstufiges Verfahren vorstellbar: Zunächst müssen die wichtigsten Diskurse des Untersuchungszusammenhangs analysiert werden. Sie geben Aufschluß darüber, ob diese Verflechtungen von Diskurssträngen und –ebenen Teil eines Dispositivs sind. Für unser Stadtteilprojekt kann man sagen, daß dieser Schritt zwar noch nicht vollständig, aber doch in seinen Grundzügen von uns vollzogen worden ist.

Sodann müßten in einem weiteren Schritt die durch diese Analyse ermittelten wichtigsten Praxen und Sichtbarkeiten des Dispositivs rekonstruiert werden. Dabei ist besonders wichtig, daß diese Rekonstruktion sich aus der Analyse der Diskurse erschließt. Eine Erfassung der gesamten vielfältigen Praxen und Sichtbarkeiten ist nicht nur undurchführbar, sondern wäre auch falsch, weil die Bedeutung sich in den Diskursen artikuliert und nicht von uns als Forschende gesetzt werden kann und sollte.

Die Analyse der Sichtbarkeiten und Praktiken geschieht in der Weise, daß die geronnenen Diskurse wieder „diskursiviert“ werden. D.h. sie werden in ihrer Selbstverständlichkeit hinterfragt werden. Ein Bespiel soll das erläutern. Wenn sich durch die Analyse der Diskurse herausgestellt hat, daß die AWO im Stadtteil eine wichtige Funktion hat, weil sie häufig als Bezugspunkt – positiv und negativ – auftaucht, dann würde dies bedeuten, die AWO zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Nun taucht die AWO natürlich nicht einfach so auf, sondern es werden in den Zeitungen, Interviews, von den Politiker etc. Zuschreibungen zugenommen, die sich teilweise widersprechen können. Eine Aussage könnte zum Beispiel lauten: „Wenn ich die AWO nicht hätte, könnte ich gar nicht arbeiten gehen. Durch ihre Schulaufgabenhilfe ist mein Kind nachmittags an einem sicheren Ort.“ Dagegen kann in der Zeitung stehen: Die AWO, zugehörig zum SPD-Konzern, läßt nur bestimmte Kurse zu, die anderen politischen Optionen, z.B. der Grünen oder der CDU nicht passen. Dadurch wird die politische Willensbildung in der Stadt eingeschränkt.“ Eine anderer sagt: „Die da von der AWO, die machen auch so einiges, aber genau weiß ich das nicht.“

Diese unterschiedlichen Zuschreibungen müßten im Zusammenhang gedacht werden. Die Aufgabe bestünde darin, das Feld zu skizzieren, in dem diese unterschiedlichen Bedeutungen nebeneinander Geltung haben können. Ein so skizziertes Feld könnte dann die Grundlage für Interviews oder weitere Recherchen in Verbindung mit der AWO sein. Die Fragestellung dieser Interviews wäre es, das, was als Wissen selbstverständlich in die Institution und/oder die soziale Praxis einfließt, wieder unter dem Gesichtspunkt besprechbar zu machen, wem nützt es, daß diese Instiution so und nicht anders funktioniert? Was wird dadurch – mit Blick auf die Ergebnisse der Diskursanalyse – verhindert, was befördert? Wichtig ist, daß der Zusammenhang nicht aus den Augen verloren wird und die Praktiken und Institutionen auf das Dispositiv bezogen werden. So können z.B. die Familienstrukturen egal ob deutscher oder ausländischer Familien für das Stadtteil-Dispositiv eine andere Bedeutung bzw. Funktion einnehmen als etwa für das Dispositiv Schule. Insofern läßt sich auch sagen, daß ein Stadtteildispositiv aus vielen sich ineinander verschränkten Dispositiven besteht.

Analytisch praktisch ließe sich eine solche Analyse durch eine Leitfrage leisten:

Was wäre, wenn die Sichtbarkeit (bzw. Praxis) nicht so wäre, wie sie wäre?

Dabei sollen die besonderen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man sich diesen Handlungen und Sichtbarkeiten nähert, hier nicht verschwiegen werden. Im Unterschied zu uns geläufigen Diskursanalysen, bei denen Texte und Bilder analysiert werden, geht es ja bei einer Analyse soziale Praxen um die Beschreibung von Handlungen und Gegenständen.

Will man das in eine Handlung einfließende Wissen rekonstruieren, so läßt sich aber der Handlung keine Frage stellen. Doch man kann mit den Personen, die von den Handlungen betroffen sind, Reflektionen darüber anstellen, wieso hier so und nicht anders verfahren wird. Dies bedeutet, daß die Leitfäden, mit denen diese Interviews geführt werden, so aufgebaut sind, daß sich die Selbstverständlichkeiten darin auch zur Sprache bringen lassen können. Wahrscheinlich bedeutet das für uns Forschende, daß wir in einem vorgängigen Beobachtungsprozeß diese Evidenzen selbst erfassen, um das „verborgene“ Wissen rekonstruieren zu können. Dabei wird die Schwierigkeit darin bestehen, nicht das Konzept der teilnehmenden Beobachtung aus der qualitativen Sozialforschung zu übernehmen. Dieses Konzept hat aus unserer Kenntnis heraus den diskurstheoretischen Pferdefuß, daß davon ausgegangen wird, es ließen sich objektive und wahre Bedeutungen des Handelns ermitteln, die sich dann auch noch allein dem beobachtenden Wissenschaftler auftun. Dennoch können bestimmte Verfahrensweisen u.U. auch für eine Dispositivanalyse hilfreich sein, wenn wir uns darüber im Klaren sind, daß wir als Forschende mit bestimmten Perspektiven an die nicht-diskursiven Praxen und Institutionen herangehen, d.h. bei unserer Beobachtung also nur bestimmte Sichtweisen wahrnehmen.

Bei Analyse der Sichtbarkeiten muß ein solches Konzept wohl noch erweitert werden. Während wir handelnde Personen über ihr Wissen und ihre Motive befragen können, sind Vergegenständlichungen ohne Stimme. Jedoch werden ihnen von den Personen, die in ihnen leben und arbeiten, bzw. mit den Sichtbarkeiten umgehen, ständig Bedeutungen zugewiesen. Auch in diesen Fällen käme es darauf an, diese Bedeutungen zur Sprache zu bringen, das Bedeutungsfeld aus verschiedenen Diskurspositionen zu beschreiben, das in ihnen versorgene Wissen zu rekonstruieren, um herauszufinden, in welchen Funktionen diese Vergegenständlichung im Dispositiv wirkt.

Schlußfolgerungen für eine Dispositivanalyse des Stadtteils Gelsenkirchen-Schalke/Bismark

Unsere drei Analyseebenen: Politik bzw. Experten, Medien und Alltag, haben übereinstimmend einige Handlungskomplexe thematisiert, die bei einer Dispositivanalyse berücksichtigt werden müßten.

Zum einen handelt es sich um das Feld von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit. Der Strukturwandel bzw. die Strukturkrise des Ruhrgebiets hat zu Zechenschließungen geführt, die für den Stadtteil einschneidende Veränderungen nach sich gezogen haben. Vor allem die Prozesse in Verbindung mit der Schließung und der Umgestaltung der Zeche Consolidation spielten bei der Bewertung der Zukunftsaussichten des Stadtteils eine große Rolle. Daneben wurde teilweise positiv, teilweise aber auch sehr skeptisch die Aktivitäten der GAFÖG, der Gelsenkirchener Arbeitsförderungsgesellschaft, herausgehoben. In dieser Gesellschaft konnten in den letzten Jahren etwa 500 Arbeitsplätze geschaffen werden – zu wenig, um den Stadtteil am leben erhalten zu können oder zu viel, um ihn zu Absterben zu bringen. Es würde sich deshalb anbieten, diese beiden Institutionen in Bezug auf ihr Wirken im Stadtteil zu analysieren. Dabei kämen dann durchaus unterschiedliche nicht-diskursive Praxen zu Sprache, wie zum Beispiel Umschulungsmaßnahmen, Denkmalspflege, aber auch solche Praxen wie „Schwellenstehen“ oder das scheinbare Herumhängen von Jugendlichen im Park oder auf Spielplätzen.

Ein weiteres Feld, daß quer durch alle drei Untersuchungsebenen angesprochen wurde, ist die soziale Infrastruktur des Stadtteils. Damit ist das Zusammenleben von Deutschen und vor allem türkischen Personen gemeint, das sehr unterschiedlich gesehen wird. Aus Sicht der türkischen Bevölkerung schotten sich die Deutschen ab, weil diese ihnen mit Skepsis begegnen oder sie überhaupt nicht beachten. Aus deutscher Sicht stören die türkischen Bewohner häufig ihre sozialen Räume. Nächtliches lautes Lärmen wird dann angeführt oder eine mangelne Aufsicht türkischer Mütter gegenüber ihren Kindern, die auf Spielplätzen beboachtet wird. Vor allem die Aktivitäten in einer Grundschule (Marschallstraße) und im Stadtteilbüro werden als Kristallisationspunkt häufiger sowohl in der Lokal-Presse wie auch von den Interviewten genannt. Daneben werden Aktivitäten in Sportvereinen hervorgehoben, in denen die Befragten ihre Freizeit verbringen. Der häufige Hinweis auf eine mangelnde Ausstattung von Spielplätzen, auf denen dann auch noch Jugendliche Kinder beim Spielen stören, könnte so genutzt werden, das diese Orte auch in eine Analyse der Sichtbarkeiten und Praxen einbezogen werden.

Schließlich ist die kommerzielle Infrastruktur des Stadtteils ein Thema. Sie hängt eng mit den beiden vorgenannten Themenkomplexen zusammen. Doch die eigenständige und vor allem die durchgängige Thematisierung von Vor- und Nachteilen des Einkaufens im Stadtteil, weisen darauf hin, daß hier ein wichtiger Knotenpunkt vorliegt. Dabei sind die Einschätzungen vor allem der BewohnerInnen durchaus widersprüchlich. Während der eine behauptet, man könne sich im Stadtteil sehr gut versorgen, sagen andere das genaue Gegenteil. Hier müßte also nachgefragt werden, was man denn so unter ‚gut’ oder ‚schlecht’ verstehe. Es sollten also die unterschiedlichen Bedürfnisse herausgestellt werden, auf deren Grundlage dann Lücken oder Überfluss festgestellt und abgestellt werden kann.

Genauso verhält es sich mit der Beurteilung des öffentlichen Personennahverkehrs. Einige preisen sich glücklich über ein Auto zu verfügen oder merken an ,daß man bei Benutzung des ÖPNV Umwege in Kauf nehme nmüsse. Andere sagen, die Verbindungen zur Stadtmitte bzw. anderen Orten seien sehr gut organisiert. Solche Widersprüche lassen sich wahrscheinlich auflösen ,wenn diese Struktur und die damit verbundenen sozialen Praxen: wer fährt warum mit der Bahn oder nicht? In den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß bei einem Fortschreiten des Analyse des Stadtteils neben den Erweiterungen des Diskursanalyse folgende Institutionen und sozialen Praxen „diskursiviert“ werden müßten:

[Grafik fehlt]

Schlußbemerkungen

Es mag sein, daß sich bei der konkreten Analyse bzw. bei der geplanten erweiterten Diskursanalyse herausstellt, daß noch weitere Knotenpunkte des Stadtteildispositivs existieren, die untersucht werden sollten, um das Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren des Stadtteils herauszustellen.

Insofern müssen diese Aussagen auch als vorläufige Überlegungen charakterisiert werden. Doch so viel solllte deutlich werden: Das Konzept von Dispositivanalyse kann nicht als eine additive Verbindung von Diskursanalyse und empirischer Sozialforschung aufgefaßt oder mißverstanden werden. Unsere bisherige diskursanalytische Perspektive muß auch bei einer Dispositivanalyse nicht aufgegeben werden. Dennoch könnte das Konzept einer Dispositivanalyse ein wichtiger Brückenschlag zwischen der Soziologie und Diskurstheorie darstellen.