Eine Anleitung zur Analyse politischer Texte. Mit zwei Musteranalysen.

Von Siegfried Jäger

Erschienen 1994 als DISS-Texte Nr. 16 (5. Auflage)

Vorwort zur 5. Auflage

Diskurs als Fluß von Wissen durch die Zeit

Faßt man Diskurs als Fluß von Wissen durch die Zeit, der sich eindämmen, stauen, umleiten läßt wie jeder andere Fluß oder Bach auch, dann begreift man von Beginn an, daß die Diskurse eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft haben. Dieser Grundgedanke ist sehr hilfreich, wenn wir Mengen von Texten als Bestandteile von Diskursen untersuchen wollen, da er sofort darauf verweist, daß zum Verständnis gegenwärtiger Diskurse die Kenntnis vergangener gehört, einerseits, und daß andererseits die Analyse gegenwärtiger Diskurse in gewissen Grenzen Prognosen zukünftiger Entwicklungen erlauben.

Diese Einsichten mögen auch der Grund sein, daß sich Diskurstheorie und Diskursanalyse als neues interdisziplinäres Konzept in den letzten Jahren immer stärker durchsetzen. Ein weiterer Grund scheint mir der zu sein, daß hier ein theoretisch fundiertes Verfahren vorliegt, durch das Text und Rede als Fluß von Wissen durch die Zeit so analysiert werden können, daß ihre jeweilige gesellschaftliche und politische Relevanz sichtbar gemacht werden können.

Diese Einsichten setzen sich zur Zeit stärker bei Politologen, Psychologen, Pädagogen und anderen Sozialwissenschaftlern durch als in der Sprachwissenschaft, die in ihrem Mainstream eher dazu neigt, an den Naturwissenschaften orientierten Theorien und Methoden nacheifern zu wollen. Für die Erhellung der meisten gesellschaftlichen Praxisbereiche ist diese Orientierung jedoch wenig attraktiv. Darauf verweist auch die Tatsache, daß die hier erneut aufgelegte Broschüre zur Text- und Diskursanalyse zunehmend in Schulen und einführenden Seminaren eingesetzt wird und – wie die Rückmeldungen zeigen – sich dort bestens bewährt hat.

In meinem Buch „Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung“ (Duisburg 1993) habe ich den Versuch gemacht, den bereits in dieser Broschüre skizzierten Grundansatz weiter zu fundieren und methodologisch erheblich auszuweiten. Daneben geht es dort um die Frage, wie und nach welchen Kriterien empirisch- diskursanalytisch gewonnene Resultate kritisiert werden können, ohne daß man sich dabei auf einen beliebigen Standpunkt beruft. Dieses Buch ersetzt die hier vorliegende Broschüre trotzdem nicht, da sie weiterhin geeignet sein dürfte, als erste Heranführung an Theorie und Praxis der Diskursanalyse zu dienen.

Ich habe daher auch davon abgesehen, diese Ausgabe zu verbessern oder zu er- weitern. Der hier vorliegende Text ist mit dem der 4. Auflage von 1993 identisch.

Siegfried Jäger, Duisburg 1994

0. Einleitung

Text- und Diskursanalysen verfolgen keinen Selbstzweck, und sie sind erst recht nicht erdacht, um Menschen mit Fingerübungen zu beschäftigen. Sie dienen dazu, Texte als als Produkte konkreter geistig-sprachlicher Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und als Fragmente von übergreifenden Diskursen verstehen zu können, ihre Wirkungsabsichten besser durchschaubar sowie die mit ihnen transportierte Ideologie erkennbar zu machen. Das ist einmal für die eigene politische Bildung und Verbesserung der Kritikfähigkeit wichtig, aber mehr noch für die praktische Umsetzung dieser Fähigkeiten in allen Berufen, die vorwiegend mit Texten zu tun haben; vorrangig aber in jenen, bei denen das Verfassen und Beurteilen von Texten zum Kern der beruflichen Tätigkeit gehört bzw. gehören wird.

Insofern verfolgt diese Anleitung praktische Zwecke, wie sie bei der Beschäftigung mit linguistischen Problemen sonst oft gar nicht erst sichtbar werden.

Das hier vorliegende Arbeitsheft zur Text- und Diskursanalyse will vor allem eine Handreichung zur eigenständigen Erstellung von Analysen für Studentinnen und Schülerinnen der Sekundarstufe II sein. Es bemüht sich darum, die notwendigen theoretischen Grundlagen in aller Kürze zu explizieren (Tätigkeitstheorie, Texttheorie und Diskurstheorie). Auf diese theoretischen Grundüberlegungen ist nicht zu verzichten, wenn man eine im Grunde nutzlose und rein positivistische Textbeschreibung vermeiden will.

Der hier vorliegende Ansatz geht davon aus, daß es eine von Gegenstand und Theorie losgelöste Methode der Text- und Diskursanalyse nicht geben kann. Jede gute Theorie enthält den Begriff einer Sache. Die Sache, der Gegenstand selbst und seine Beschaffenheit, steuern, wie (mit welchen methodischen Instrumentarien) man sich auf den Gegenstand beziehen muß: Ein Text z.B. besteht aus Wörtern etc. Deshalb braucht man u.a. Wissen der Stilistik, der Grammatik etc., wenn man ihn in seinen Inhalten und Formen etc. erfassen will. Man rückt ihm nicht mit einer Feile oder gar einem Vorschlaghammer zu Leibe.

Für jede Methode gilt, daß sie auf einem theoretischen Hintergrund entwickelt ist, auch wenn sie diesen verschweigt. Auch hinter der einfachsten Grammatik verbirgt sich eine Weltsicht; man denke z.B. an die Bezeichnungen Subjekt, Objekt, Prädikat, die letztlich auf einer Art, die Welt zu sehen, basiert, die bei Aristoteles üblich war. Das Heft ist geprägt durch unsere eigenen Arbeiten zur Analyse rechtsextremer (und anderer) schriftlicher Texte. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß sich die hier dargestellte Vorgehensweise bei bestimmten Modifikationen auch auf andere (politische) Texte und auf Texte gesprochener Sprache übertragen läßt. Hinweise dazu finden sich insbesondere in den Fußnoten.

1. Zu welchem Zweck veranstalten wir Text- und Diskursanalysen?

1.1. Über das Anstrengen der Köpfe

Die Linguistik wird von manchen als ungemütliche Wissenschaft empfunden. Irgendwie gilt das zwar für alle Wissenschaften, weil sie Mühe machen, weil sie von uns verlangen, daß wir uns anstrengen, insbesondere unsere Köpfe; ich meine natürlich nicht unsere Köpfe im Sinne von Rübe mit Haaren drauf, sondern das, was sich in diesem materiellen „Ding“ verbirgt: unsere Fähigkeit zu denken und zu sprechen, zu planen und zu antizipieren, und, in Verbindung damit, als ganze Menschen „mit Kopf und Hand“ (vernunftgeleitet) ideell und/oder materiell tätig zu sein. Und das heißt: unsere vorgefundene Wirklichkeit nach Maßgabe unserer Bedürfnisse und Lebensnotwendigkeiten zu verändern.

Diese spezielle Eigenart, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, haben die Menschen in dem langwierigen Prozess der „Menschwerdung des Affen“ einmal erworben. Sie haben durch körperliche und geistige Arbeit gelernt und das Gelernte immer wieder in ihre Arbeit eingebracht und an zukünftige Generationen kommunizierend weitergegeben. ((Vgl. dazu im einzelnen die (Sprech)-Tätigkeitstheorie von A.N. und A.A. Leontjew, von der später noch genauer die Rede sein wird ))

Im Unterschied zu den tätigen Menschen verhalten sich Tiere auf der Grundlage genetischer Programme, die sich im evolutionären Prozess derEntstehung der Arten in unterschiedlicher Weise je nach den Selektions-bedingungen herausgebildet haben. Nur bei den höchstentwickelten Tieren gibt es rudimentärste Formen von Traditionsbildung und antizipierender Tätigkeit (z.B. Werkzeugherstellung). Diese rudimentären Formen sind für die Existenz der Tiere und für ihr Überleben aber relativ unwichtig. Für das menschliche (Über-)Leben dagegen sind Traditionsbildung und vernunftgeleitete Tätigkeiten von zentraler Bedeutung, denn der Mensch verfügt nicht über bestimmte Programme, die sein Leben steuern und bestimmen. Deshalb ist der Mensch auch etwas grundsätzlich anderes als das Tier; deshalb lassen sich auch z.B. die Ergebnisse der Verhaltensforschung an keinem Punkt auf Menschen übertragen. ((Das hier angesprochene Problem verdiente – gerade heute – eine ausführliche Auseinandersetzung. Die tendenzielle Gleichsetzung menschlichen und tierischen Verhaltens z.B. bei Verhaltensforschern wie Konrad Lorenz oder seinem Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt etc. ist häufig die Basis für rassistisches Denken, das soziale Gegebenheiten „naturalisiert“. Der Mensch ist aber in erster Linie ein soziales Wesen, dessen natürliche Eigenschaften „psychokulturell überformt sind“. Vgl. dazu z.B. Balibar 1989.))

Zwar gibt es bei den Menschen rudimentärste Restformen der quasi automatischen Verbindung von Bewußtseinstätigkeit und praktischer Tätigkeit, in Träumen oder, aber auf völlig anderer Grundlage, bei Routinetätigkeiten (Operationen). Bei letzteren handelt es sich um gleichsam „abgestorbene“ ehemalige Handlungen, die zur Routine geworden sind. Ein Beispiel wäre das Gehen, bei dem man in der Regel ja auch nicht jeden Schritt planen muß, oder das Schalten beim Autofahren.

Im Regelfall bezieht sich der Mensch bewußt aktiv auf die Wirklichkeit und aktiv bewußt. Er plant seine Handlungen und Tätigkeiten (seine – ideelle und materielle – Arbeit) und führt sie auf dieser Basis – in der Regel in Kooperation mit anderen Menschen – aus. Und planen heißt denken, strukturieren, antizipieren. Bei der Arbeit selbst verfolgt er diesen Plan unter Zuhilfenahme von Werkzeugen und Stoffen, Materialien oder – bei der primär ideellen Tätigkeit – von Begriffen, Wörtern, Satzstrukturen usw. Der ursprünglich entwickelte Plan modifiziert sich im Arbeitsprozess mehr oder minder stark nach Maßgabe konkreter Bedingungen der praktischen oder gedanklichen Umgebung, über die er verfügt oder auf die er einwirkt bzw. mit der der arbeitende Mensch sich auseinandersetzt. Er betätigt sich bewußtseinsgeleitet und vergegenständlicht seine Gedanken dabei und lernt bzw. eignet sich dabei zugleich etwas Neues an (= Dialektik von Vergegenständlichung und Aneignung).

In der Frühphase der Menschwerdung, genauer gesagt: als Ausgangspunkt der Menschwerdung, begann der Prozess des Auseinanderdriftens von Bewußtseinstätigkeit und praktischem Bezug auf die Wirklichkeit. Der Mensch lernte (= reicherte sein Bewußtsein an), wenn er sich mit der Wirklichkeit beschäftigte (arbeitete), und mit dem so angereicherten Bewußtsein konnte er sich wieder auf die Wirklichkeit, zu der auch die anderen Menschen gehören, beziehen (arbeiten /kooperieren/ kommunizieren). Die Frage, was war zuerst da: das Bewußtsein und die Sprache oder die Arbeit, löst sich so sehr klar auf: Weder das eine noch das andere war zuerst da. ((Vgl. dazu auch Friedrich Engels Schrift Über den „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“, MEW 20, S. 444-455)) Das ist genauso wie bei der Frage danach, ob Henne oder Ei zuerst dagewesen wäre. Hier merkt man besonders deutlich, daß die Frage falsch gestellt ist. Und wie soll man auf eine falsch gestellte Frage eine richtige Antwort erhalten? Was zugleich zeigt, wie wichtig es ist, sich die richtigen Fragen zu stellen.

1.2. Wissenschaftliches Denken heißt Nachdenken über Prozesse, die sich wirklich abspielen

Nun haben wir meistens nicht gelernt, in historischen Dimensionen zu denken, uns Prozesse vorzustellen, in denen Dinge in einem Zusammenhang aufeinander wirken, sich gegenseitig bedingen, bei denen der Entwicklungsprozeß des einen Dings die Voraussetzung des Entwicklungsprozesses des anderen ist, ebenso wie umgekehrt. Und dabei passiert in der Regel auch noch folgendes, was uns gar nicht so einfach in den „Kopf gehen will: Das eine Ding, dessen Entwicklung die Voraussetzung der Entwicklung des anderen ist, kann nämlich diese Entwicklung des anderen Dings auch noch behindern, und das auch wieder umgekehrt. Insofern handelt es sich hier auch nicht um irgendwelche schlichten Kreisläufe oder Spiralen.

Ich will das an einem Beispiel zu verdeutlichen versuchen: Der Mensch erfindet z.B. das Auto oder den Computer. Er wendet diese Dinge an. Da kann es passieren, daß er mit dem Auto vor den Baum und sich totfährt oder daß er Aufgaben an den Computer delegiert, die dieser nicht wirklich, sondern nur scheinbar lösen kann. ((Vgl. dazu Clemens Gräfen, Vom Mythos der künstlichen Intelligenz, DISS-Text 5, Duisburg 1989))

Der Erkenntnisfortschritt, den das Auto oder der Computer impliziert, kann so zugleich zum Entwicklungshemmnis werden. ((Ich schweige an dieser Stelle zu Gen-Technologie und Atomkraftwerken, siehe dazu in dieser Hinsicht Ulrich Beck 1988, dem ich in manchen Belangen allerdings nicht zustimmen kann, z.B. wenn er behauptet, Marx Theorie beinhalte, man müsse die Praxis als Kriterium für Wahrheit ansehen. (Ebd. S. 201). In Marx Theorie geht es ja gerade um das Begreifen und um die Umgestaltung der unbegriffenen Praxis. Natürlich zeigt sich, wenn der Versuch, Praxis zu begreifen, mißlungen ist oder wenn der Praxisausschnitt völlig außerhalb seines wirklichen Zusammenhangs gesehen worden ist, spätestens beim Versuch, den Begriff der Praxis auf dieselbe wiederum praktisch anzuwenden, daß hier ein Fehler im Denken vorliegt. Die Folgen mißlungenen Begreifens der Praxis können sich dann in schlimmen Fällen geradezu katastrophal auswirken))

In welchem Grade solche Technologie, die auf der Grundlage falscher oder verkürzter Begriffe entwickelt worden ist, zum Entwicklungshemmnis werden kann, sei einmal dahingestellt. Es können also durchaus Widersprüche entstehen, die mehr oder minder stark sein können, leichte oder aber auch unversöhnliche, sogenannte antagonistische. Der Fortschritt der Industrie, bedingt durch Fortschritte der menschlichen Erkenntnis und diese weiter vorantreibend, hat z.B. das Problem der Umweltverseuchung mit sich gebracht, die möglicherweise die ganze Menschheit gefährdet. – Die Tatsache, daß man aus Geld mehr Geld machen kann, wenn man Arbeiter gegen Lohn auf Rohstoffe losläßt und ihre Produkte für mehr Geld verkauft, als einen der ganze Prozess selbst gekostet hat, bringt das Problem mit sich, daß die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, daß es immer mehr Luxusgüter gibt und zugleich die Natur immer intensiver ausgebeutet und zerstört wird usw. Daß dabei Klassenwidersprüche und weitere weltweite Probleme entstehen, ist unausweichlich. Diese können zu Konflikten führen, die dazu zwingen, die Ausgangserkenntnis, wie man aus Geld mehr Geld machen kann, so oder so zu revidieren, sie durch eine bessere Erkenntnis und durch eine darauf basierende bessere Praxis zu ersetzen, eben eine, die den gleichen Anspruch aller Menschen auf Glück und Wohlergehen beachtet. Nicht zuletzt können solche Widersprüche auch dazu zwingen, sogenannte naturwissenschaftliche „Wahrheiten“ radikal zu revidieren.

1.3. Was hat das alles mit der Linguistik zu tun?

Was die bisherigen Überlegungen mit der Linguistik zu tun haben, oder noch direkter gefragt: mit Text- und Diskursanalyse? Zunächst ist einmal wichtig zu verstehen, daß auch ein Text Resultat menschlicher Tätigkeit ist, ein Arbeitsprodukt wie jedes andere auch. Texte werden im Prinzip wie jedes andere Produkt produziert. Daß die Linguistik auf viele Leute so ungemütlich wirkt, daß Wissenschaft uns häufig als vertrackt, menschenfeindlich und verquer erscheint, liegt nun mit daran, daß solche eigentlich trivialen Dinge nicht gesehen werden. Wissenschaft, und dem Anspruch nach zumindest ist ja die Linguistik auch eine, hat sich nämlich die Aufgabe gestellt, die Wirklichkeit bzw. einen bestimmten Ausschnitt davon zu begreifen. Und da geht es einem ziemlich schlecht, wenn man nicht weiß, wie sich das denn abspielt: begreifen. Und natürlich steht man erst recht dumm da, wenn man sich mit Ergebnissen von Wissenschaft auseinanderzusetzen hat, die selbst nicht reflektiert hat, was sie tut.

Einer der Hauptgründe dafür ist der, daß die spezielle Bewußtseinstätigkeit von Wissenschaft (=denkendes Erfassen der Wirklichkeit) sich von der Wirklichkeit abgelöst hat, sich ihr gegenüber verselbständigt hat, kleinste Wirklichkeitsausschnitte unter die Lupe nimmt und die Zusammenhänge, in denen diese stehen, unbeachtet läßt. Solche Wissenschaft begreift nicht, daß sie selbst menschliche Tätigkeit ist, die in einer bestimmten historischen Tradition steht, also auf bereits vorhandenem Wissen als vorliegenden Resultaten menschlicher Tätigkeit aufbaut usw. Ihr scheint der Zweck ihres Daseins gründlich verlorengegangen zu sein, der nämlich darin bestünde, sich tätig denkend auf Wirklichkeit zu beziehen; und das nicht allein, um diese zu begreifen, sondern um diese tätig so zu verändern, daß die Menschen besser mit ihr klarkommen.

Ich sehe eine Ursache für diese Verselbständigung der Theorie gegenüber der Praxis auch darin, daß, bedingt durch das Entstehen von Herrschaftsverhältnissen, Kopf- und Handarbeit tendenziell sozial von einander getrennt worden sind. Die einen denken und planen, die anderen führen diese Pläne nur aus. Die Kopfarbeit (als primär ideelle Tätigkeit) hat sich gegenüber der Handarbeit (als primär praktisch-materielle Tätigkeit) weitestgehend verselbständigt. Und beide können, nachdem sie eigene Wege gegangen sind, erst wieder nachträglich künstlich aufeinander bezogen werden. Das produziert natürlich eine Fülle von Problemen und Widersprüchen. Der Kopf weiß sozusagen nicht mehr, was in der Wirklichkeit passiert, und die Hand betätigt sich ziemlich planlos. Die durch den schlechten oder ganz fehlenden Praxisbezug der Wissenschaft verkürzte Erkenntnis und die durch den schlechten Wissensbezug der (Hand-)Arbeit verkürzte Praxis stehen einander unverbunden gegenüber (sind einander entfremdet). Wissenschaft wird im wahrsten Sinne des Wortes nichts-nutzig und Praxis (Arbeit) immer dümmer. Diejenigen, die beide Seiten miteinander vermitteln wollen oder müssen (die Techniker, die Praktiker, die Politiker, die Lehrer), stehen vor einer im Grunde nicht wirklich zu lösenden Aufgabe. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu experimentieren, zu probieren, zu tricksen, sich auf ihre Erfahrung (=nicht wirkliches Wissen) zu verlassen – und ständig mehr oder minder gravierende Fehler zu begehen, die zu mancherlei Unfug und Unrecht, schlimmstenfalls zu Menschheitskatastrophen ausarten können. ((Erst ganz allmählich dringt die Erkenntnis durch, daß die so erzeugten Probleme auch für die Wirtschaft langfristig Nachteile mit sich bringen. So fordert das Kultusministerium NRW seit 1985 eine Integration allgemeiner und beruflicher Bildung. Hier ist erkannt worden, daß das begrenzte Wissen des „Fachidioten“ nicht mehr hinreicht, die komplizierter werdenden Prozesse in unserer Gesellschaft zu bewältigen. So wird in Zukunft auch im Beruf erwartet, daß die Menschen die Folgen des Einsatzes neuer Techniken für Gesellschaft und Umwelt einschätzen und kritisieren lernen und sich in einer menschengemäßen Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft engagieren. Vgl. Der Kultusminister NRW 1985.))

Das alles gilt erst recht für die interessenbezogenen Anwendungen von wissenschaftlichen Teilergebnissen durch die Industrie, deren Folgen sich überhaupt nicht abschätzen lassen, weil kleinste Ausschnitte von Wirklichkeit zwar möglicherweise richtig begriffen sind, aber nicht der Zusammenhang, in dem diese stehen. Setzt man diese Teilergebnisse dann nach den Gesetzmäßigkeiten kapitalistischen Wirtschaftens in die Praxis um, schafft man sich katastrophenträchtige Technologie per excellence. Damit die Anwender solcher Erkenntnisse und ihre wissenschaftlichen Zuarbeiter nicht von denjenigen, die unter diesen Fehlern leiden, in die Wüste geschickt werden, müssen sie mit Autorität und Machtmitteln (Herrschaft) ausgestattet sein, mit denen sie ihre Position halten und weiterwursteln können. Zu diesen Machtmitteln zählen Staat und Polizei, aber auch die Diskurse, besonders die großen und dominierenden Leitdiskurse in dieser Gesellschaft, mit denen Risiken verschleiert, Katastrophen verschwiegen, die Ausnahme als das Normale verkauft, kurz: Ideologien umgesetzt werden, die Bevölkerung eingeschläfert wird, schlimmstenfalls im wahrsten Sinne dieses Wortes.

Rationale Gegendiskurse hätten die Aufgabe, solche Verschleierungen zu entlarven und damit einen Beitrag zur Entwicklung von Gegenmacht zu leisten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn Rationalität bricht sich nicht von selber Bahn; sie ist oftmals gar nicht als solche erkennbar, denn sie trifft auf Mißtrauen und nicht zuletzt auf fertige Weltanschauungen, die durchaus teilweise vernünftig sein können, was dann wieder bei der Entwicklung von Gegen-Diskursen zu berücksichtigen ist. ((Vgl. dazu auch die Überlegungen von Antonio Gramsci in seiner „Philosophie der Praxis“.))

Auch die Linguistik ist eine solche Wissenschaft, die sich der gesellschaftlichen Praxis gegenüber weitgehend verselbständigt hat. Linguisten sagen, sie befassen sich mit Sprache. Sprache ist aber z.B. für die meisten Resultat rein geistiger Tätigkeit, die mit sonstiger menschlicher Tätigkeit nichts zu tun habe. Schon der Zusammenhang von Sprechen und Denken scheint vielen Sprachwissenschaftlern ein Buch mit sieben Siegeln zu sein. Daß es darüber hinaus einen inneren Zusammenhang von Denken/Sprechen/Tätigkeit gibt, daß gar praktische Arbeit, vermittelt über die dabei vonstatten gehenden Lernprozesse, auch die Quelle für sprachliche Fähigkeiten ist (oder doch sein kann), das ist in Linguistenkreisen weitgehend unbekannt. So hat sie sich denn auch mit den oben angeschnittenen Fragen bisher kaum befaßt. Häufig rätseln Linguisten an der Sprache herum, sie fragen, ob sie ein System von Regeln etc. darstellt, wie dieses System diejenigen, die ihm unterworfen sind, die Welt sehen läßt usw. Hier ist zwar eine Fülle mehr oder minder interessanter Details gefunden worden, ohne daß bisher deren Wichtigkeit für das Leben der Menschen sichtbar geworden wäre. Was die Inhalte von Texten sind, wie Wirklichkeit sich ihn ihnen niederschlägt, wieso dies geschieht, welche Voraussetzungen dazu gegeben sein müssen, wie Texte sich aufeinander beziehen, welche Funktion sie im und für den Alltagsdiskurs haben, welche Folgen Texte haben können, welchem Denken sie entsprechen etc. scheint der Linguistik bzw. den oder doch vielen Linguisten ziemlich gleichgültig zu sein.

Zugegeben! Das gilt nicht für die gesamte Linguistik. Außerhalb des linguistischen mainstreams gibt es einige Vorarbeiten, die näherer Betrachtung wert sind. Eine dieser Vorarbeiten, die aber noch völlig unzureichend ist, aber in die richtige Richtung weist, stellt sich seit einigen Jahren in Form der Textlinguistik dar. Der Blick des Wissenschaftlers hat sich hier immerhin über Wort und Satz hinaus geweitet. Eine weitere, m.E. recht vielversprechende, bietet die Diskurs-Theorie, die den Text prinzipiell als gesellschaftliches Produkt in seinem gesellschaftlichen Kontext betrachtet.

1.4. Der Nutzen der heutigen Text-Linguistik

Zunächst zur Textlinguistik. Das ist ein weites Feld, das ich hier nur grob umreißen kann. Ich muß das aber tun, wenn ich vermitteln will, weshalb die Linguistik – und das gilt leider auch noch für die Textlinguistik – so ungemütlich ist, und erst recht, wenn es mir darum geht, sie zwar nicht gemütlicher zu machen, aber doch als zwar anstrengende, aber lohnende Betätigung zu verteidigen. Der Hauptgrund für ihre „Ungemütlichkeit“ besteht nämlich in ihrem fehlenden oder lächerlich mangelhaften Bezug zur Praxis. Dies wird bereits daran deutlich, dass sie sich für den Inhalt von Texten nicht interessiert, wie Bernhard Sowinski in seiner seinem einführenden Buch „Textlinguistik“ feststellt (Sowinski 1983, S. 17). Diesen Mangel des fehlenden oder verkürzten Praxisbezugs teilt die Textlinguistik mit (fast) aller heutigen Wissenschaft. Da dies so ist, ist die Textlinguistik für denjenigen, der sich mit ihr befassen muß, zwar äußerst ungemütlich, aber trotzdem nicht völlig nutzlos (wenn auch häufig nichtsnutzig, weil sie hochtrabend einherschreitet mit dem Anspruch, die ganze Wahrheit zu sagen (oder doch Teile der Wahrheit – ein besonders nichtsnutziger Trick, denn die Wahrheit kann man nicht teilen)). In Wirklichkeit präsentiert sie aber nur Material, Strukturen oder bestenfalls nicht zu Ende gedachte Gedanken über reduzierte Wirklichkeitszusammenhänge. Insofern sie dies tut, hat sie jedoch wieder einen begrenzten Nutzen für das Auffinden der Wahrheit: Das zusammengetragene Material ist verwendbar (obwohl man es häufig anders ordnen, ergänzen oder auch reduzieren muß); die präsentierten Gedanken lassen sich zu Ende denken, indem man sie daraufhin überprüft, ob sie so weit richtig und widerspruchsfrei sind und einen Wirklichkeitszusammenhang vollständig abgedeckt haben und in übergreifende Praxiszusammenhänge eingebettet haben – eine besonders schwer zu entscheidende Frage.- Widerspruchsfrei ist hier im übrigen nicht im Sinne allein logischer Widerspruchsfreiheit gemeint, sondern im Sinne ihrer gedanklich richtigen Aufnahme von Wirklichkeit(szusammenhängen), deren Feststellung selbstverständlich auch bereits theoretischer Erkenntnisse und praktischer Erfahrung bedarf. ((Hier müßte jetzt etwas zum Nutzen der formalen Logik gesagt werden. Nur so viel: Sie ist nicht nutzlos, aber nur ein Instrument im Konzert eines Zusammenhangs, den man als denken = bewußte und stringente Auseinandersetzung mit Wirklichkeit – bezeichnen kann. Insofern formale Logik sich gegenüber Wirklichkeit verselbständigt und vergißt, welche menschliche Praxis (= sich denkend und tätig mit Wirklichkeit auseinandersetzen) ihr zugrundeliegt, ist sie nur Teil des oben beschriebenen Problems der Verselbständigung der Wissenschaften gegenüber der Wirklichkeit, Praxis.))

1.5. Einführungen in die Textlinguistik (Beispiele), und weshalb man sie mit Vorsicht genießen sollte

Aus diesem Grunde sage ich auch, daß die Beschäftigung mit (Einführungen in die) Textlinguistik keineswegs völlig überflüssig ist. Das wird deutlich, wenn man sich die beiden folgenden einführenden Arbeiten zur Textlinguistik einmal etwas genauer ansieht:

Bernhard Sowinski: Textlinguistik, Stuttgart 1983, und Klaus Brinker: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin 1985.

Ich warne aber zugleich davor. Bei Sowinski heißt es etwa: Die Sprachwissenschaft habe sich in den letzten Jahren verstärkt der Untersuchung von Texten zugewandt. Sie interessiere sich vor allem für die regelhaften Vorgänge der Textkonstituierung selbst, für das Zustandekommen, für die zusammenwirkenden Elemente und für die kommunikativen Funktionen und Wirkungen von Texten. Der Inhalt von Texten interessiere die Textlinguistik demgegenüber weniger.(Vgl. ebd. S. 17)

Ganz abgesehen davon, daß diese Aussage selbst ein Beispiel für „Nichtzuendedenken“, für die Reduktion von Wirklichkeitszusammenhängen ist – denn wie will man die kommunikativen Funktionen und die Wirkung von Texten verstehen, wenn man ihre Inhalte nicht beachtet? -, bietet diese Einführung ein Sammelsurium von Einzelaspekten („interessanten Beobachtungen“) und keine geschlossene Texttheorie, die Grundlage dafür abgeben könnte, wie man denn nun einen ganz konkreten Text analysieren, „zum Sprechen bringen“ könnte.

Der ganze Mangel offenbart sich bei den von Sowinski versuchten Textanalysen selbst. Nach der Beschäftigung mit einem Text von Kurt Marti „(Neapel) sehen“ (ebd. S. 137 ff.) schreibt Sowinski denn auch:

„Die textlinguistische Analyse konnte sich hier … nur auf Gegebenheiten der Textkonstitution beschränken; textexterne Auswirkungen auf die Produktion und Rezeption dieser Texte, wie z.B. historische, autobiographische, geistesgeschichtliche, soziologische u.a. Aspekte mußte sie ebenso wie Fragen des Geschmacks, der Ästhetik und der literarischen Wirkung ausklammern“ (ebd. S. 142).

Diese „Konzentration auf linguistische Sachverhalte“ ist in Wirklichkeit eine Reduktion, die die Linguistik zur Dünnbrettbohrerei verkommen läßt.

Einen erheblichen Fortschritt stellt demgegenüber die Arbeit von Klaus Brinker dar, weil sie nicht nur referiert, sondern darum bemüht ist, eine Texttheorie insgesamt zu entwerfen. Brinker sieht immerhin den Zusammenhang von Textstruktur und Textfunktion. Er meint aber:

„Dabei stehen die regulären, vom sprachlichen Handlungssystem bestimmten Beziehungen im Vordergrund, nicht die aktuellen mentalen(!) Verläufe bei der Produktion und Rezeption von Texten; mit ihnen befaßt sich die Psycholinguistik, die Textlinguistik beschreibt (!) aber wichtige systembedingte Voraussetzungen solcher Prozesse.“ (S. 9)

Ich gehe einmal davon aus, daß Brinker mit „mentalen Verläufen“ Denkprozesse meint, nicht nur Gehirnfunktionen. Doch selbst diese Verbesserung kann die Schwächen dieser Bestimmung nicht verdecken. Sie bestehen darin, daß Brinker Textlinguistik als Beschreibungswissenschaft faßt („sie beschreibt“) und daß er unterstellt, es gebe ein „sprachliches Handlungssystem“, das die Beziehungen zwischen Textfunktion und Textstruktur bestimme. Wo soll es denn dieses „Handlungssystem‘ geben? Es kann doch nur eine gedankliche Abstraktion tatsächlicher Textproduktionen sein oder aber ein Gefüge von Normen und Konventionen des Denkens und Sprechens darstellen, die die Menschen in ihrer Sozialisation verinnerlicht haben. Wie soll denn eine solche Abstraktion oder eine Konvention selbst tätig werden oder gar „Beziehungen bestimmen“ (s.o.)? Hier scheint die alte idealistische Sprachauffassung durch, nach der die Sprache sozusagen ein Eigenleben führe, selbst Wirklichkeit und Wirklichkeitsbezüge determinieren könne. ((Vgl. dazu Leo Weisgerber und seine Schule.)) Meiner Ansicht nach sprechen die Menschen immer noch selbst, denken selbst und delegieren das nicht an irgendwelche metaphysischen Gestalten, die auch noch nichts anderes als ihre eigenen Geisteserfindungen darstellen.

Noch schlimmer aber ist, daß die ‚gedanklichen Verläufe‘ (ich übersetze schon) an die Psycholinguistik delegiert werden. Was ist denn das schon wieder, die Psycholinguistik? Hier liegt zwar auch eine Personifizierung eines gedanklichen Abstraktums „Psycholinguistik“ vor, was nur zeigt, daß sich der Idealismus sogar in der Wortwahl entlarvt. Aber selbst wenn man solches als kleinen rhetorischen Trick akzeptieren könnte – ich spreche ja auch vom Gegenstand der Sprachwissenschaft, was eigentlich etwas unpräzise ist – dann läßt doch staunen, daß Brinker von einer Sprachwissenschaft ausgeht, die offenbar für ihn aus einer Reihe von Bindestrichdisziplinen besteht, die jede für sich ihr Feld beackern und einander allenfalls als Hilfswissenschaften dienen können: die Psycholinguistik der Textlinguistik, der wiederum die Soziolinguistik und die Kommunikationswissenschaft, der wiederum die Pragmalinguistik und umgekehrt. Hier haben wir ein schönes Beispiel für die Zerstückelung heutiger Wissenschaften in Unterdisziplinen, die die Wissenschaft so weit ad absurdum führt, daß sie eines lieben Tages nur noch in der Lage ist, alles über nichts auszusagen!

Brinkers Ausführung verweist auf ein allgemeines Dilemma (nicht nur) der Sprachwissenschaft(lerlnnen), auf das ich eingehen muß, damit wir wenigstens in Ansätzen zu einem vernünftigen Umgang mit Texten vordringen können. Worin dieses Dilemma besteht, habe ich bereits angedeutet. Nämlich nicht allein im mangelnden Praxisbezug, so grundlegend zerstörerisch dieser auch für alle Wissenschaft sein mag. Sondern auch in den Disparatheiten der Disziplinen selbst, die ihren Gegenstand unter den verschiedenen Gesichtswinkeln betrachten, ihn aber damit nicht als ganzen in den Griff – den geistigen (Be-)Griff natürlich – bekommen, sondern immer wieder nur „Aspekte“ des Gegenstandes. Doch was sagt mir ein Blick auf die Treppe der Freiheitsstatue über die Freiheitsstatue und die damit in Verbindung stehende Ideologie? Eben nichts! Der Blick allein auf die Treppe sagt mir nur (wenig) über die Treppe. Aber, um im Bilde zu bleiben, wenn ich die Treppe im Gesamtzusammenhang z.B. der Gesamtarchitektur der Freiheitsstatue betrachte, dann trägt dies durchaus dazu bei, das Gesamtprojekt zu begreifen. So sagt mir ein Blick auf die Form eines Textes auch nur etwas über die Form des Textes, nichts über den Text als ganzen, der ja eine Einheit aus Inhalt und Form darstellt, der eine Entstehungsgeschichte hat, Wissen voraussetzt, gedankliche Verarbeitung dieses Wissens ist, der eine Absicht verfolgt und dessen Verfasserin auf Wirkungen aus ist etc. etc. Die Wirkung eines Textes aber kann ich z.B. nur ermitteln, wenn ich mir vor Augen führe, an welche Menschen sich der Text richtet, welcher Mittel er sich dabei bedient, was die Menschen, an die er sich richtet, bereits wissen, wie stabil oder instabil dieses Wissen aus welchen Gründen ist usw. usw. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit deute ich hier nur an, welche Fragen eine Textlinguistik beachten müßte, um praktisch werden zu können. ((Wie komplex die Antwort auf die Frage ist, wie ein Text zustandekommt, welcher gedanklichen Anstrengungen man sich bei der Lektüre eines Textes unterziehen muß, zeigt Teun A. van Dijk 1980 (zuerst bereits 1978).)) Vollständig, aber noch sehr abstrakt, könnte ich auch sagen: Textanalyse muß die soziale Praxis eines Textes im Auge haben. Diese Abstraktion muß im folgenden konkretisiert werden.

1.6. Tätigkeits- und Sprechtätigkeitstheorie als Grundlage auch der Texttheorie und Textanalyse

Da Textanalyse Teil der Sprachwissenschaft ist, muß ich von ihr als ganzer ausgehen, wenn ich verstehen will, was Textanalyse ist und wie sie vorgehen muß und zu welchem Zweck sie das tun kann.

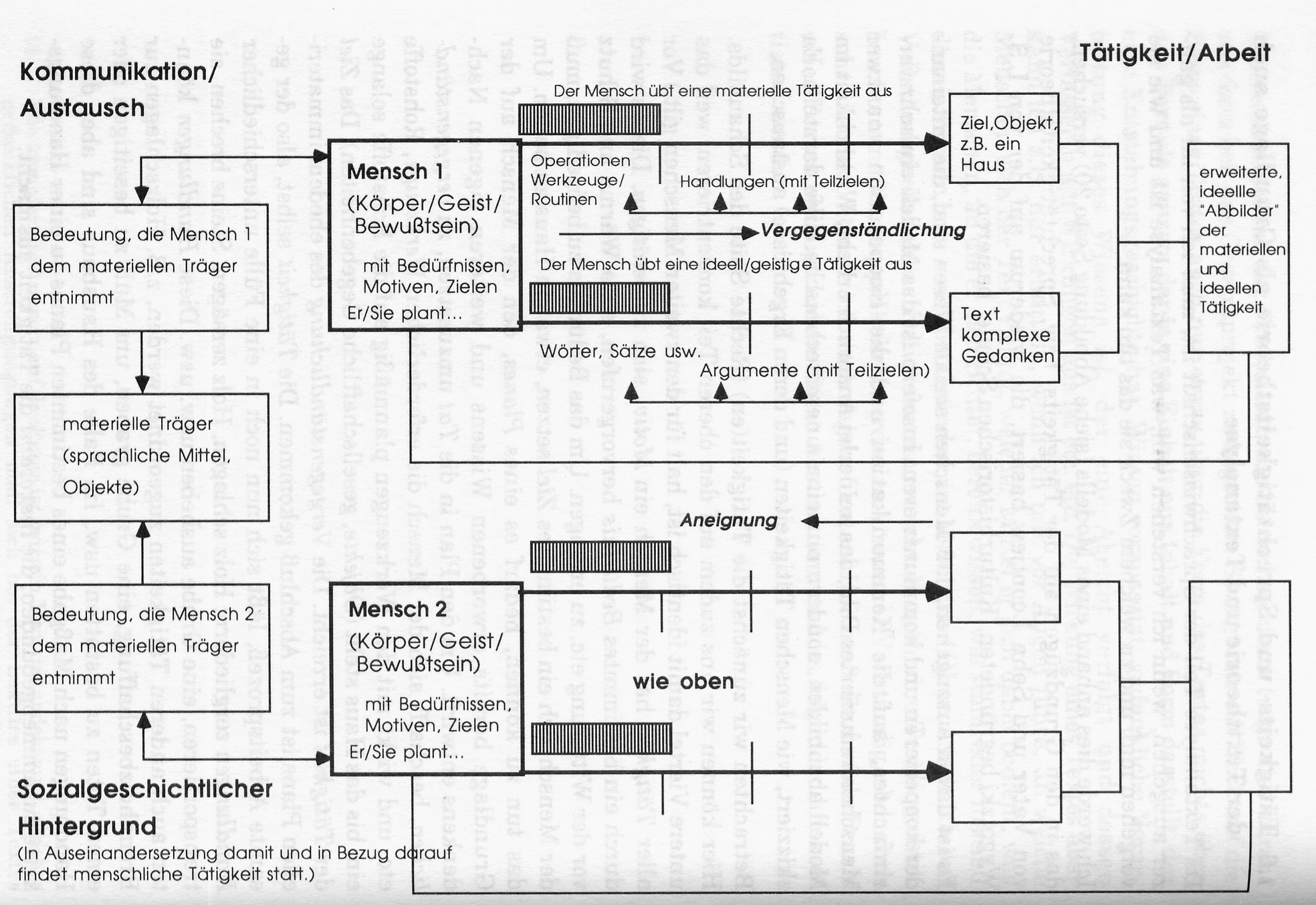

Ich werde dies anhand eines Modells (siehe Abbildung) versuchen, das in den Grundzügen auf der Tätigkeits- bzw. Sprechtätigkeitstheorie von Vater und Sohn Leontjew basiert, die wiederum auf der von L.S. Wygotzki begründeten „Kulturhistorischen Schule“ basieren.

Es ist davon auszugehen, daß Menschen soziale Wesen sind, die miteinander kooperieren und kommunizieren. Insofern ist das Modell ein sehr vereinfachtes, auf die Kommunikation und die Kooperation von zwei Menschen reduziertes Bild, das keinerlei Anspruch erhebt, Wirklichkeit im Modell abzubilden, sondern nur eine mnemotechnische Hilfe darstellt. Es skizziert, wie Menschen Tätigkeiten (und deren Ergebnisse) austauschen.

Es ist davon auszugehen, daß Menschen soziale Wesen sind, die miteinander kooperieren und kommunizieren. Insofern ist das Modell ein sehr vereinfachtes, auf die Kommunikation und die Kooperation von zwei Menschen reduziertes Bild, das keinerlei Anspruch erhebt, Wirklichkeit im Modell abzubilden, sondern nur eine mnemotechnische Hilfe darstellt. Es skizziert, wie Menschen Tätigkeiten (und deren Ergebnisse) austauschen.

Betrachten wir zunächst die Tätigkeit(en) (Rechte Seite des Schaubilds. Hier können wir uns zudem auf den oberen Teil konzentrieren, weil das untere Viertel damit identisch ist, halt für den zweiten Menschen gilt.) Vor aller Tätigkeit hat der Mensch ein Motiv, sich zu betätigen. Dieses wird durch ein bestimmtes Bedürfnis hervorgerufen, etwa Wärme und Schutz vor der Witterung etc. zu erlangen. Um das Bedürfnis zu befriedigen, muß der Mensch sich ein bestimmtes Ziel setzen, etwa ein Haus zu bauen. Um das tun zu können, bedarf es eines Planes, den der Mensch auf der Grundlage bereits erworbenen Wissens und weiteren eigenen Nachdenkens entwirft. Um den Plan in die Tat umzusetzen, zu vergegenständlichen, beschafft sich der Mensch die erforderlichen Werkzeuge, Rohstoffe etc. und wirkt mit den Werkzeugen planmäßig auf die Rohstoffe solange ein, bis das Haus steht (Objekte, gesellschaftliche Gegebenheiten). Das Ziel der Tätigkeit ist erreicht. Die Vergegenständlichung des ehedem immateriellen Plans ist zum Abschluß gekommen. Die Tätigkeit selbst, also der gesamte Arbeitsprozeß, läßt sich nun noch in eine Fülle unterschiedlicher Handlungen zergliedern: Holz schlagen, Holz zersägen, Steine brechen, sie transportieren, eine Grube ausheben usw. usw. Diese Handlungen könnten auch anderen Tätigkeiten zugeordnet werden, z.B. Holzschlagen zur Brennholzbeschaffung, eine Grube graben, um Müll zu beseitigen oder einen Toten zu bestatten usw. Im Falle des Hausbaus sind aber diese Handlungen nach Maßgabe eines bestimmten Planes zu einer Handlungskette zusammengebunden, die insgesamt die Tätigkeit ausmacht.

Die einzelnen Handlungen wiederum sind teilweise routinisiert bzw. bestehen aus routinisiertem Tun (Operationen), die auch in bestimmten Gegenständen {Werkzeugen) manifest geworden sind (die Säge ist ein Werkzeug zum Sägen). So läßt sich in aller Knappheit Tätigkeit fassen.

Entsprechendes gilt auch für primär ideelle bzw. geistige Tätigkeiten, nur daß das Bedürfnis, das Motiv, die Werkzeuge und das zu erarbeitende Objekt (Ziel) in der Regel immateriell sind ((Eine Ausnahme stellt z.B. die bildnerisch-künstlerische Tätigkeit dar. Primär ideelle Tätigkeit resultiert in einem materiellen Objekt, z.B. in einer Statue.)), geistig (auch wenn sie sich bestimmter materieller Träger bedienen: bestimmt geformter Schallwellen, Kreidezeichen, Kerben, Stäbchen, Stein, Silber(geld) usw., auf deren bestimmte Form sich die Menschen i.R. „geeinigt“ haben, die also konventionalisiert sind).

Die Werkzeuge, die die Menschen beim Sprechen benutzen, sind die Wörter bzw. Bedeutungen inklusive Wissen über die konventionalisierte Zuordnung der Wörter zu bestimmten äußeren Formen (Lauten etc.) und über die Satzformen inkl. Wissen über die konventionalisierte Zuordnung von Wörtern zu Satzstrukturen und über die konventionalisierte Zuordnung von bestimmten Gedankenelementen zu Sätzen nach Maßgabe bestimmter Situationsbezüge usw. usw., sowie Wissen über die Konventionen der Zusammenfügung von Sätzen zu Texten und der Möglichkeiten der Zuordnung von Gedanken zu Gedankenkomplexen, die dann als Ergebnis, als Resultat eines immateriellen Arbeits- bzw. Tätigkeitsprozesses aufzufassen sind und in Gestalt z.B. von Texten fixiert sein können.-

Zu erwähnen ist auch noch, daß Arbeit, ob primär praktisch oder geistig, immer auch davon begleitet ist, daß sich der Mensch etwas Neues aneignet, daß demnach durch Arbeit gelernt wird, was zu einer Erweiterung des Bewußtseins- bzw. Wissenshorizonts führt.

Zu beachten ist, daß das Schaubild suggerieren könnte, daß hier Gesellschaft im Urzustand gemeint sein könnte, weil es den prinzipiellen Unterschied zwischen tierischem Verhalten und menschlicher Tätigkeit hervorkehrt. Deshalb ist zu ergänzen, daß von Texten und von Textwirkungen erst gesprochen werden kann, wenn sich gesellschaftliche Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg bereits zugetragen hat. Texte sind, und darauf komme ich später zurück, insofern niemals etwas nur Individuelles, sondern immer auch sozial. Anders ausgedrückt: Sie sind Fragmente eines (überindividuellen) Diskurses.

Damit ist auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie eine begriffliche Fassung dessen, was ein Text ist, bereits angedeutet. Klar geworden ist zudem, daß die Arbeitsresultate auch für andere zur Verfügung gestellt werden, „kommuniziert“, mitgeteilt werden unter Zuhilfenahme konventionalisierter sprachlicher Zeichen etc. oder auch als Gegenstände getauscht werden können (linke Seite des Schaubilds). Hier zeigt sich im übrigen auch, daß die Darstellung der Tätigkeitstheorie ein Schaubild wie das hier vorglegte, eigentlich völlig überfordert, da es eine strikte Trennung der Tätigkeiten von Arbeit und Kommunikation bzw. von (sprachlichen) Diskurs und (materieller) Arbeit/Praxis suggerieren könnte. Auch die Ergebnisse primär praktischer Tätigkeit sind meist zugleich für andere da und von anderen i.a. in ihrer Bedeutung erkennbar. ((Auf das Problem der Gegenstandsbedeutung will ich an dieser Stelle nur verweisen, weil es mir hier zunächst um eine Explikation des Textbegriffs auf der Grundlage der Tätigkeitstheorie geht. Ein Arbeitsprodukt ist ja nach Maßgabe eines Plans erstellt worden und macht diesen Plan, zumindest für Menschen aus der jeweilig gleichen Kultur, wiedererkennbar. Insofern könnte man sagen, daß diese Gegenstände Bedeutung „trügen“. Sie haben natürlich nicht als solche Bedeutung, ebensowenig wie eine bestimmt modulierte Schallwelle als solche Bedeutung hat. Bedeutungen gibt es immer nur in den Köpfen der Menschen. Wichtig ist, daß ein Gegenstand es erlaubt, daß ein Betrachter oder damit arbeitender Mensch die von (einem) anderen Menschen beabsichtigte und vergegenständlichte Bedeutung wiedererkennt. Das Problem der Gegenstandsbedeutung wird uns wieder beschäftigen, wenn wir uns mit der Diskurstheorie auseinandersetzen, da der Diskursbegriff über den eines sprachlichen Textes hinausgeht und z.B. die Semiotik oder semiotische Systeme der Architektur einer Zeit, Moden etc. mit umfassen kann)) Zu vergessen ist nicht, und hierbei wäre das Schaubild aber ebenfalls überfordert, daß der Arbeitsprozeß i.d.R. arbeitsteilig und kooperativ zustandekommt oder doch Zustandekommen kann und sich tradierter Werkzeuge, Verfahren und Erfahrungen und tradierten Wissens bedient. Das Haus wird von mehreren Menschen arbeitsteilig gebaut, ein Text käme niemals zustande, wenn sich der einsame Denker nicht auf ihm mitgeteilte Gedanken anderer Menschen in Gegenwart und Vergangenheit beziehen könnte. Eine Diskussion, ein Round Table, ein Seminar, ein Gespräch am Küchentisch kann zudem sehr direkt als arbeitsteilig zustande kommender Text/Gedankenkomplex aufgefaßt werden. Für die hier verfolgten Zwecke ist es nicht erforderlich, auf die vielen damit verbundenen Probleme im einzelnen einzugehen, auf Hierarchien und Enteignungen, auf Herrschaft und Lernprivilegien. In Verbindung mit einer vertieften Erfassung der Tätigkeitstheorie wären sie aber auf jeden Fall zu beachten. ((Vgl. dazu die Ergebnisse der sog. „Kritischen Psychologie“ der Schule um den Berliner Psychologen Klaus Holzkamp.)) In erster Linie z.B. die Tatsache, daß die Produkte menschlicher Tätigkeit in Gesellschaften, die sich auf kapitalistische Weise reproduzieren, i.d.R. Warencharakter haben. Diese Tatsache ist keine bloße Begleiterscheinung von Produkten primär geistiger oder praktischer Art, sondern prägt sie durch und durch. An dieser Stelle geht es aber zunächst einmal nur um die Erarbeitung einer Bestimmung dessen, was ein Text ist, also um einen Textbegriff, der wichtiger Bestandteil einer Diskurstheorie ist, die allerdings ihrerseits den Bezug zu den gesellschaftlichen Bedingungen einer bestimmten Formation nicht außer acht lassen darf. Im folgenden versuche ich eine knappe Begriffs-Bestimmung von Text.

1.7. Textdefinition oder: Was ist ein Text? Wie kommt er zustande und was ist zu tun, wenn man ihn verstehen (analysieren) will?

Auf dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen läßt sich nun sagen: ein Text ist

- der sprachliche Ausdruck einer mehr oder minder komplexen ideellen Tätigkeit bzw. eines mehr oder minder komplexen Denkens,

- der zum Zwecke der Weitergabe an andere (Kommunikation) oder an mich selbst (zu einem späteren Zeitpunkt) produziert wird. ((Das Resultat dieser Tätigkeit kann schriftlich oder auf Tonband etc. festgehalten sein oder aber auch (in seinen wesentlichen Zügen) im Bewußtsein eines oder mehrerer Zuhörer „abgespeichert“ werden.))

- Voraussetzung zur Produktion eines Textes ist zudem das Vorhandensein von Wissen (Weltwissen, Wissenshorizont), das in einem Lernprozess zustandegekommen ist, den ein Mensch im Verlaufe seiner Sozialisation in einer bestimmten sozialen Umgebung als Mitglied einer bestimmten Gesellschaft bzw. in einer Untergruppe davon in einer bestimmten historischen Zeit absolviert hat.

- Hinzu kommt, daß der über Wissen verfügende Mensch in einer bestimmten konkreten Situation, einem bestimmten Bedürfnis folgend

- und infolgedessen mit einem bestimmten Motiv ausgestattet,

- dieses sein Wissen mit einer bestimmten (Wirkungs-) Absicht gedanklich aus- und weiterverarbeitend,

- unter Beachtung der Rezeptionsbedingungen durch andere etc.

- und unter Zuhilfenahme bestimmter überlieferter sprachlich I gedanklicher Mittel (Werkzeuge, Operationen), die er zum Aufbau bestimmter sprachlicher Handlungen braucht, schriftlich oder mündlich Text(e) als Resultate seiner (Sprech/Denk-)Tätigkeit produziert.

In dieser Textdefinition sind alle wesentlichen Bestimmungen der Leontjewschen Sprechtätigkeitstheorie enthalten. Sie enthält alle wichtigen Momente sonstiger Textdefinitionen, geht aber insofern über sie hinaus, als sie den Tätigkeitsaspekt (unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen) systematisch in sich aufgenommen hat.- Alle genannten Elemente müssen bei der Textanalyse nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Einen Text zu analysieren, zum Zwecke, ihn zu verstehen, seine Wirkung und die damit verbundenen mehr oder minder eigennützigen Interessen einschätzen zu können, ihn als Bestandteil eines gesellschaftlichen und historisch verankerten Gesamt-Diskurses begreifen zu können, eines Diskurses, der selbst Korrelat seines gesamtgesellschaftlichen Hintergrundes ist, erfordert es, ihn als ganzen in diesem vorerst noch grob skizzierten Zusammenhang zu sehen.

Erst dann wird Textanalyse zur Diskursanalyse. Sprachliche Formanalyse (= traditionelle Textanalyse) erweist sich als ihr notwendiger Bestandteil, der, für sich allein betrachtet, kaum mehr als spekulative intellektuelle Spielerei ist.

1.8. Der Begriff des Diskurses

Mit dieser Textbestimmung habe ich mich nun einer Theorie angenähert, die – noch wenig verbreitet – als Diskurstheorie von sich reden gemacht hat und die sich hinsichtlich der hier interessierenden Analyse politischer Texte in der Bundesrepublik insbesondere mit den Namen Utz Maas und Jürgen Link verbindet. Im folgenden möchte ich wenigstens die Grundgedanken dieser Ansätze zu einer Diskurstheorie darstellen und miteinander vergleichen. ((Der Terminus Diskurs ist heute zu einem alltagssprachlichen Modewort geworden, das i.R. einfach den Begriff Text/Rede ersetzt. Demgegenüber soll im folgenden der Versuch gemacht werden, einen an Link bzw. Foucault orientierten wissenschaftlichen Diskursbegriff zu diskutieren und zu begründen. Vgl. auch die Übersicht über unterschiedliche wissenschaftliche Diskursbegriffe bei Link/Link-Heer 1990.))

In seinem Buch „Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. Sprache im Nationalsozialismus“, Opladen 1984, hat der Osnabrücker Sprachwissenschaftler Utz Maas eine Diskurstheorie vorgestellt und in Gestalt einer Reihe von Diskursanalysen anzuwenden versucht. Sein Grundgedanke, mit dem er sich von der reinen Formanalyse von Texten abwendet bzw. diese als unzureichend einstuft, ist der folgende:

„Eine strikt formale Analyse betrachtet den Text immanent. Damit wird sie dem Charakter … (z.B., S.J.) politischer Äußerungen nicht gerecht, die ja nicht spontan erfolgen: nicht nur daß ihre professionelle Vorbereitung ein anderes Bezugssystem aufspannt als das der unmittelbaren Redesituation, auch ihre Rezeption ist anders. Sie werden als Exemplare eines bestimmten politischen Diskurses konzipiert und verstanden, dessen Topoi sie variieren, auf dessen andere Realisierungen sie implizit verweisen; d.h. ein solcher Text ist Ausdruck, bzw. Teil einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis, die bereits eine bestimmte Menge von möglichen Texten definiert, die die gleiche Praxis ausdrücken bzw. als Repräsentanten der gleichen Praxis akzeptiert werden können.

In diesem Rahmen wird die Textanalyse zur Diskursanalyse, wobei Diskurs für eine sprachliche Formation als Korrelat zu einer ihrerseits sozialgeschichtlich zu definierenden gesellschaftlichen Praxis steht.“ (ebd. S. 18) Und weiter: „In einer Diskursanalyse werden die `Regeln` gefaßt, die einen bestimmten Diskurs konstituieren, die in diesem Fall den Text zu einem faschistischen machen.“ (ebd. S. 18 f.)

Maas will „eine intensionale Bestimmung“ und fragt: „Was macht die untersuchten Texte zu faschistischen oder doch zu spezifischen Reaktionen auf den Faschismus?“

Maas geht es bei seinem Ansatz also nicht darum, beabsichtigte oder gar tatsächliche Wirkungen eines Textes zu bestimmen, sondern er sieht in Texten den Ausdruck bestimmter zeitgeschichtlicher Denkweisen, die mittels der Analyse herauszufiltern, zu rekonstruieren seien. Die Analyse soll also ermitteln, wie sich in den Texten einer Zeit der „Geist dieser Zeit“ geltend macht, z.B. in Gestalt der Bereitschaft vieler Deutscher zum Mitläufertum. Solchen „Geist“ meint Maas selbst in oppositionellen Texten aufspüren zu können. Damit wird bei Maas Diskursanalyse zum Hilfsmittel historischer Rekonstruktion sozialpsychologischer Zeitphänomene, eine Vorgehensweise, die er zudem damit begründet, daß historische Zeit sich nur noch in solchen Texten fassen lasse, denn die direkte sozialpsychologische Erhebung in der Bevölkerung etc. sei ja nicht mehr möglich. Diese Art von Diskursanalyse stellt einen wichtigen Beitrag der Sprachwissenschaft zur Geschichtsforschung dar.Der Bochumer Sprach- und Literaturwissenschaftler Jürgen Link verfolgt mit seiner Diskurstheorie und seinen Diskursanalysen, von denen die die gegenwärtigen Medien und politischen Diskurse betreffenden vor allem in der von Ulla Link-Heer und ihm herausgegebenen Zeitschrift kultuRRevolution (seit 1982) abgedruckt sind, sehr davon unterschiedene Ziele. ((Meines Erachtens ist das Maas’sche „Projekt“ durchaus auf aktuell sich abspielende Texte/Diskursformationen übertragbar. Der Hauptunterschied zwischen Link und Maas besteht darin, daß es Link um die Analyse gegenwärtiger Diskursformationen geht, während es Maas in erster Linie um eine „historische Argumentationsanalyse“ zu tun ist. Mit seinem Konzept einer „Konnotationsanalyse“ nähert Maas sich m.E. Link wieder an.)) Ihm geht es um die Analyse aktueller Diskurse und ihrer Macht, um das Sichtbarmachen ihrer (sprachlichen und graphischen) Wirkungsmittel, insgesamt also um die Funktion von Diskursen als herrschaftslegitimierenden Techniken in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft (und um die Entwicklung von Gegen-Diskursen). ((Foucault selbst sieht nicht einen solchen Kausalzusammenhang zwischen Diskurs und Herrschaftslegitimierung. Für ihn haben die Diskurse als solche Macht; sie sind das reale historische Agens.)) Damit markiert er seinen Unterschied zu Jürgen Habermas‘ Diskursbegriff (Habermas 1971, 1988), der Diskurs als eine möglichst herrschaftsfreie, rational argumentierende, öffentliche Debatte über bestimmte Gegenstände faßt, also einen rationalen und machtneutralen Diskursbegriff propagiert. ((Link kritisiert diesen Begriff von Diskurs bei Habermas und fragt: „legt es (i.e. Habermas‘ Verständnis von Diskurs, S.J.) nicht die annahme nahe, daß der rational argumentierende mensch sozusagen aus allen diskursen heraustreten kann in eine ‚rein menschliche rede‘? (Link 1986, S. 5) ))

Die knappeste Definition von Diskurs bei Link, der sich – bei gewissen Modifikationen – an Michel Foucault orientiert, lautet: „wir verstehen darunter institutionalisierte, geregelte redeweisen, insofern sie an Handlungen gekoppelt sind und also machtwirkungen ausüben.“ (kRR 11, Feb. 1986, S.71). An anderer Stelle schreibt er: Diskurs ist „eine institutionell verfestigte Redeweise, insofern eine solche Redeweise schon Handeln bestimmt und verfestigt und also auch schon Macht ausübt. “ (Link 1983, S. 60)

Damit ist gesagt, daß Diskurse für Link nicht so sehr als Ausdruck gesellschaftlicher Praxis von Interesse sind, wie dies bei Utz Maas zu beobachten war, sondern weil sie bestimmten Zwecken dienen: Machtwirkungen auszuüben. Dies tun sie, dies ‚passiert‘, nach Link, weil sie institutionalisiert und geregelt sind, weil sie an Handlungen angekoppelt sind. Dies trifft z.B. zu für Reden eines Ministers zur Ausländerpolitik, die in den Medien verbreitet werden und die den Zweck verfolgen, die Ausländerpolitik zu verschärfen bzw. den Umgang mit Ausländern genau zu regeln und andere Formen des Umgangs mit ihnen auszuschließen. So könnte man z.B. auch von der Macht des Diskurses der Psychoanalyse, der Naturwissenschaften, der Sprachwissenschaften etc. sprechen. In diesem Zusammenhang spricht Link dann auch von Diskurstaktik. Gegen die Diskurse können Gegen-Diskurse gestellt werden, ja, herrschende Diskurse können einander auch bekämpfen. Ein Beispiel wäre der Gegen-Diskurs der Kognitiven Psychologie gegen die Psychoanalyse o.ä.

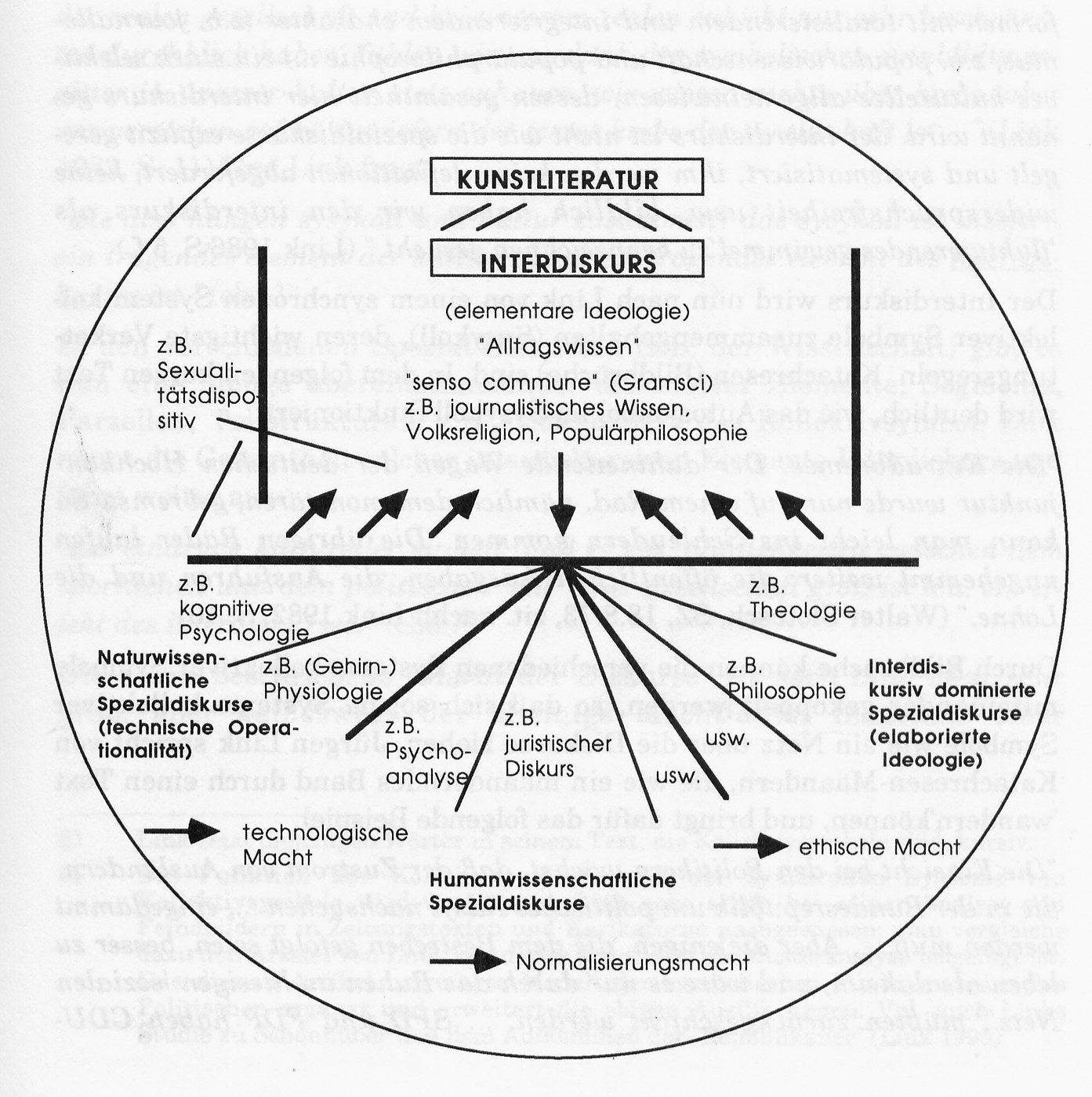

Link erläutert seinen Begriff von Diskurs im einzelnen anhand des folgenden Schemas (s. Abbildung)

Abbildung)

Dazu schreibt er:

„der ‚halbe kuchen‘ unten soll in seinen einzelnen fächern die spezialdiskurse … moderner industrialistischer kulturen zeigen. dabei sind drei große teilbereiche unterschieden: (1) naturwissenschaftliche, (2) humanwissenschaftliche und (3) ‚interdiskursiv dominierte spezialdiskurse‘. als beispiele für die dritte kategorie sind theologie und philosophie angegeben: beide besitzen in der tat keine speziellen empirischen gegenstände als korrelat ihres wissens, sondern beschäftigen sich speziell mit integration und totalisierungen der diskurse. man kann grob sagen, daß der anteil interdiskursiver vorgaben bei den humanwissenschaften geringer als bei der theologie, philosophie usw., aber stärker als bei den naturwissenschaften ist. …

aus den verschiedensten spezialdiskursen sammelt sich nun in den redeformen mit totalisierendem und integrierendem charakter (z.b. journalismus, z.b. populärwissenschaft und populärphilosophie …) ein stark selektives kulturelles allgemeinwissen, dessen gesamtheit hier interdiskurs genannt wird. der interdiskurs ist nicht wie die spezialdiskurse explizit geregelt und systematisiert, ihm werden keine definitionen abgefordert, keine widerspruchsfreiheit usw. bildlich haben wir den interdiskurs als ‚fluktuierendes gewimmel‘ zu kennzeichnen gesucht.“ (Link 1986 S. 5 f.)

Der Interdiskurs wird nun nach Link von einem synchronen System kollektiver Symbole zusammengehalten (Sysykoll), deren wichtigste Verkettungsregeln Katachresen (Bildbrüche) sind. In dem folgenden kurzen Text wird deutlich, wie das Autosymbol im Sysykoll funktioniert:

„Die Einradbremse. Der dahineilende Wagen der deutschen Hochkonjunktur wurde nur auf einem Rad, nämlich dem monetären, gebremst. So kann man leicht ins Schleudern kommen. Die übrigen Räder laufen ungehemmt weiter: die öffentlichen Ausgaben, die Ausfuhren und die Löhne.“ (Walter Slotosch, SZ, 18.8.73, zit. nachh Link 1982, S. 10)

Durch Bildbrüche können die verschiedenen Systeme kollektiver Symbole miteinander gekoppelt werden, so daß sich solche Systeme kollektiver Symbole wie ein Netz über die Diskurse ziehen. Jürgen Link spricht von Katachresen-Mäandern, die wie ein mäanderndes Band durch einen Text ‚wandern‘ können, und bringt dafür das folgende Beispiel:

„Die Einsicht bei den Politikern wächst, daß der Zustrom von Ausländern. die in der Bundesrepublik um politisches Asyl nachsuchen …, eingedämmt werden muß. … Aber diejenigen, die dem Bestreben gefolgt seien, besser zu leben als daheim, und wäre es nur durch das Ruhen im hiesigen ’sozialen Netz‘, müßten zurückgeschickt werden. … SPD und FDP haben CDU-Politiker hart getadelt, die das Stichwort ‚Sammellager‘ aufgebracht haben: Wenn aber das Asylverfahren örtlich um die Flughäfen herum lokalisiert werden soll, kann das Wort vom ‚Lager’… nicht tabuiert werden.“ (zit. nach Link 1988, S. 49)

Hier werden mehrere Symbole: Flut, soziales Netz, Sammellager durch Katachresen verkettet. Quintessenz nach Link: „die sog. ‚Asylanten‚… werden als gefährliche ‚Flut‘ symbolisch kodiert, gegen die ‚Deiche‘ aus abschreckenden ‚Lagern‘ errichtet werden sollen…“ (ebd.) Link führt zur Funktion der (Synchronen Systeme von) Kollektivsymbole(n) im einzelnen aus:

„das sysykoll ist … der kitt ((Link setzt diejenigen Wörter in seinem Text, die Kollektivsymbole sind, kursiv)) der gesellschaft, es suggeriert eine imaginäre gesellschaftliche und subjektive totalität für die phanatasie. während wir in der realen gesellschaft und bei unserem realen subjekt nur sehr beschränkten durchblick haben, fühlen wir uns dank der symbolischen sinnbildungsgitter in unserer kultur stets zuhause. wir wissen nichts über krebs, aber wir verstehen sofort, inwiefern der terror krebs der gesellschaft ist…“ (Link 1982, S. 11)

Und Link fragt:

„wie also hängen sysykoll und kultur zusammen? das sysykoll ist insofern ein tragendes element der kultur, als es ein tragendes element des interdiskurses ist.“ (ebd.)

In den verschiedenen Spezial-Diskursen (z.B. der Wissenschaft) gibt es nun eine Menge übereinstimmender diskursiver Elemente, Segmente, Parzellen, Teilstrukturen, z.B. insbesondere das Kollektivsymbol. Link nennt die Gesamtheit solcher interdiskursiven Elemente Interdiskurs und führt weiter aus:

„der eindruck kultureller einheit (daß es z.B. ähnlichkeiten zwischen dem sportlichen und dem politischen ’stil‘ einer gesellschaft gibt) ist u.a. ein effekt des interdiskurses.“(ebd.) ((Die Funktion der Kollektivsymbole und der synchronen Systeme von Kollektivsymbole wird von Jürgen Link sehr schön bei seiner Analyse von Feindbildern in Zeitungstexten und Karikaturen nachgewiesen; man vergleiche dazu den Artikel von Link, der dieser Broschüre als Musteranalyse beigefügt ist. Das diesem Artikel beigefügte Modell der symbolischen Funktionsweise des Politischen ergänzt und erweitert die obigen Ausführungen. Vgl. auch Links Studie zu Schönhuber und dem Aufkommen der „Republikaner“ (Link 1990). ))

Die damit beschriebene „Macht der Diskurse“ ist nach Link zwar sehr groß, aber keineswegs der alleinige Machtfaktor innerhalb einer Gesellschaft. Link weist auf den „partiellen Charakter“ ihres diesbezüglichen Beitrags hin und schreibt:

„Sicherlich sind ökonomische, im engeren Sinne politische und besonders militärische Faktoren bei der Etablierung und Aufrechterhaltung (z.B., S.J.) totalitärer Formen der Herrschaft mindestens genauso wichtig und häufig wichtiger als diskursive, symbolisch-kulturelle.“ Und er schränkt ein: „Aber treiben wir die Bescheidenheit auch wieder nicht zu weit: Nahezu alle Totalitarismustheorien wie auch die meisten historischen Beschreibungen betonen das emminente Gewicht kultureller Faktoren, die häufig etwas hilflos als ‚psychologisch‘ oder ’sozialpsychologisch‘ gekennzeichnet werden.“ (Link 1988, S. 47)

In unseren eigenen Untersuchungen ((Vgl. S. Jäger (Hg.) 1988 und besonders Jäger/Jäger 1990, wo wir die neuere Diskussion über die Situation kapitalistischer Gesellschaft und ihre Folgen für die Menschen ausführlich diskutiert haben.)) haben wir diesen Aspekt der „anderen Faktoren“ etwas stärker zu betonen versucht. Ausgangspunkt war für uns die Beschäftigung mit einem Spezialdiskurs, nämlich der Presse bzw. Texten aus dem heutigen rechtsextremen Lager. Wir stellten fest, daß diese Texte eine Wirkung(sabsicht) haben und sich an alle Gruppen der Bevölkerung richten. Gleichwohl handelt es sich bei diesen Texten nicht um Bestandteile des (vor-)herrschenden (hegemonialen) Diskurses, sondern um Texte einer ganz bestimmten politischen Richtung, die sich allerdings den herrschenden (Inter-)Diskurs zunutze machen und sich auf diesen beziehen kann. Der Interdiskurs (und seine Macht) ist u.E. aber nicht wirklich zu begreifen, wenn man ihn nicht auf seinem sozialgeschichtlichen und sozioökonomischen Hintergrund sieht, also dem Hintergrund heute real existierender bürgerlicher Gesellschaft. Wir können diesen Diskurs auch als neokonservativ geprägt und durchdrungen bezeichnen, ohne zu vernachlässigen, daß es dazu oppositionelle, also Gegen-Diskurse gibt: bei Teilen der Grünen, Teilen der Sozialdemokratie – und bei den Rechtsextremisten von der anderen Seite her. Der neokonservative Spezialdiskurs, den man auch als Diskurs der herrschenden Elite bezeichnen könnte ((Vgl. dazu auch van Dijk 1991.)), bemüht sich darum, die herrschende neokonservative politische Praxis, die letztlich die herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verteidigt, zu legitimieren und im Bewußtsein der Bevölkerung als einzig vernünftige zu verankern. Der rechtsextreme Gegendiskurs heute bezieht sich so durch die Kritik am Diskurs der herrschenden Eliten (insbesondere des des Neo-Konservatismus) hindurch auf die auch ihm zugrundeliegende sozialgeschichtliche Situation der Gegenwart. Er tut dies mit Inhalten und Ideologemen, die dem heutigen Rechtsextremismus eigentümlich sind, wobei er den Interdiskurs (Alltagsdiskurs) durchaus ausnutzt, z.B. indem er an die in der Bevölkerung durchgesetzte Ausländerfeindlichkeit anknüpft und sie extrem rassistisch unterfüttert. Er nutzt den Interdiskurs weiterhin derart, daß er, wieder am Beispiel der Ausländerfeindlichkeit, weitere rechtsextreme Ideologeme damit verkoppelt und im Bewußtsein dafür anfälliger Leute zu verankern versucht.

Insofern halten wir es für erforderlich, nicht nur die (wirkliche oder beabsichtigte) Wirkung von Diskursen zu untersuchen, sondern zugleich auch herauszufinden, woraus sich der entsprechende Diskurs speist, wie sich also, mit Maas zu sprechen, der sozialgeschichtliche Hintergrund, also die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse, in den Diskursen (wie verzerrt auch immer) niederschlagen. Das erscheint uns deshalb sinnvoll, weil wir so die Möglichkeit haben, die in den Diskursen transportierten Ideologien nicht nur als Ausgeburten von irgendwelchen Verrückten darzustellen, sondern in ihrer Vermitteltheit zu den tatsächlich herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen und den dadurch zugewiesenen unterschiedlichen Lebenspraxen der Menschen zu begreifen.

Möglicherweise gelingt es so, das Problem, ob die Diskurstheorie das Subjekt leugne, (vgl. Link 1986, S. 6f.), etwa weil (mit Foucault) der Diskurs gegenüber den Subjekten sich selbständig und sozusagen relativ unabhängig von ihnen durch die Geschichte voranwälze, genauer zu beachten. Link leugnet zu Recht, daß »es für empirische Subjekte einen subjektivitätsraum gänzlich außerhalb jeglicher diskurse geben kann.« (Link 1986, S. 6) Und er erklärt den (relativen) Erfolg von Massenbewegungen wie der Studentenrevolution von 1968 (entsprechendes würde auch für die „Wende“ in der DDR gelten) dadurch, daß „hegemoniale Diskurse, die das entsprechende terrain ‚halten‘ sollten, völlig ‚überaltert‘ gewesen waren, und daß die neuen diskurse dann als effekt eine neue Subjektivität produzieren.“ (ebd. S. 7)

Aber was heißt „überaltert“? In Bezug worauf ist ein Diskurs überaltert? Hier kann es sich doch nur um die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse in all ihrer Differenziertheit und (zumindest) deren partielle Rezeption durch die Menschen handeln. Und woher sollen die neuen Diskurse kommen, wenn nicht (zumindest partiell) durch die Subjekte hindurch, wie auch immer eingebunden sie in die Diskurse sein mögen. Menschen reagieren eben massenhaft (wenn auch je nach spezifischer Lebenspraxis unterschiedlich) z.B. auf gesellschaftlich-ökonomische Krisen, die sie betreffen. Von daher gesehen ist es m.E. wichtig, die „Lücken“, die die „Macht der Diskurse“ den Menschen lassen, aufzuspüren, und dies scheint mir möglich, indem wir die speziellen Lebenspraxen der Menschen in dieser Gesellschaft berücksichtigen, wozu auch die Tätigkeitstheorie (die ja auch Persönlichkeitstheorie ist) einen Beitrag leisten kann. Denn sie versucht ja zu klären, wie Wissen in die Köpfe der Menschen hineinkommt, nämlich durch Tätigkeit, die allerdings niemals voraussetzungslos ist, sondern immer auf einem soziohistorischen Horizont stattfindet. Sie ist weitestgehend sozial, aber immer auch partiell subjektiv. ((Die hier angedeutete Integration von Link-Foucaultscher Diskurstheorie einerseits und Tätigkeitstheorie andererseits müßte erst weiter entwickelt werden, ehe sie für konkrete politische Analysen verwendet werden könnte. Auch könnte ich mir denken, daß Theoreme der Cognitive Science integriert werden könnten. Mit diesen Hinweisen möchte ich weitere Perspektiven andeuten, ohne der Ansicht zu sein, daß es nicht möglich wäre, auch heute schon Diskursanalysen durchzuführen, die größere Erklärungs- und Interpretationskraft haben als die bisherigen Methodologien und Verfahren der Textanalyse.))

Diese Überlegungen sind von uns bisher noch keineswegs zu Ende gebracht. Wir halten sie darüber hinaus auch nicht für eine mechanische Verschmelzung irgendwelcher bereits vorliegender Theorien; klar ist aber, daß wir diesen Ansätzen eine Menge zu verdanken haben. Wir meinen, daß die Konzentration auf den besonderen Gegenstand „rechtsextreme Texte“ bei uns gewisse Denkanstöße zur Folge hatte, die weiter abgerundet werden sollten. Gegenüber Maas liegt bei uns ein anderes Erkenntnisinteresse vor, gegenüber Link erscheint uns eine stärkere Beachtung der tatsächlich gegebenen konkreten gesellschaftlichen und subjektiven Vermitteltheit der Diskurse von Vorteil. ((Gleichwohl halten wir unseren Zugriff für übertragbar auf andere beliebige Texte, zumindest aber auf politische Texte der Gegenwart. Dabei sind gewisse Modifikationen wahrscheinlich jedoch nicht auszuschließen.))

Das wirkt sich auch auf die von uns angewandte Analysemethode aus, weniger auf das Instrumentarium der Formanalyse, das wir, hier Maas folgend, behutsam und gezielt auswählend, jeder guten Stilistik etc. entnehmen können. Im folgenden, bei der Darstellung einer groben Anleitung zur Textanalyse als Diskursanalyse, gehen solche Überlegungen mit ein, insbesondere wenn es um die Erfassung gesellschaftlicher Hintergrundzusammenhänge geht, aber auch um Probleme der Analyse von „Kollektivsymbolen“, bei Vorschlägen zur Beachtung der „Fährenfunktion“ solcher Kollektivsymbole usw. (zu diesen Begriffen s. weiter unten), sowie bei der Frage der Beachtung sozial differenzierter Auftreffsbedingungen der Texte und ihrer Wirkungsmittel usw.

2. Anleitung zur Textanalyse als Diskursanalyse

2.1. Das Verfahren der Text- und Diskursanalyse

2.1.1. Vorbemerkung

Der folgende Entwurf einer Anleitung zur Diskursanalyse kann nur erste Hilfestellung geben. Er stellt kein „Rezept“ dar oder eine „Methode“, der jeder Text schlicht unterworfen werden könnte, sondern er ist als Einstiegshilfe für konkrete Analysen gedacht. Hier sind besonders bestimmte Erfahrungen konzentriert, die wir bei vorangegangenen Text-/Diskursanalysen gesammelt haben. Andere Textsorten, insbesondere auch mündlich produzierte Texte, verlangen bestimmte Modifikationen des Verfahrens; und nicht alle Fragen, wie wir sie im folgenden formulieren, lassen sich durch jeden Text „beantworten“. Es ist daher ratsam, den jeweiligen Text zusätzlich daraufhin zu befragen, welche Besonderheiten, die vielleicht durch den folgenden Vorschlag nicht abgedeckt sind, in ihm enthalten sind. ((Das vorgeschlagene Verfahren ist in meinen Seminaren in einigen Fällen auch zur Analyse fiktionaler Texte angewandt worden, obwohl es sich aussschließlich auf die Analyse sog. expositorischer Texte bezieht. Zu Vorschlägen für die Behandlung insbesondere der Kollektivsymbole in Uterarischen Werken vgl. Link 1982, bes. S. 25, sowie eine ganze Reihe von Vorschlägen in der Zeitschrift kutuRRevolution.))

2.1.2. Analyseschritte einer praktischen Textanalyse als Diskursanalyse

□ Analyse der Makrostruktur des Textes

- Aufbereitung des Textes: Zeilen numerieren (5, 10, 15, etc.) Überschrift mitzählen! – Die vorgegebene graphische Gliederung des Textes hervorheben (Absätze markieren!)

- Text langsam und gründlich lesen. Erste Eindrücke, Besonderheiten auf einem gesonderten Blatt notieren!

- Eine genaue Inhaltsangabe des Gesamttextes herstellen!

- Inhaltsangaben der graphisch markierten Abschnitte herstellen und Überschriften für die einzelnen Abschnitte finden. Überprüfen, ob die graphische Gliederung der inhaltlichen Gliederung entspricht; eventuell weitere Zwischenüberschriften vorschlagen. Bestimmen der Komposition des gesamten Artikels: Zusammenfassen der zuvor ermittelten Gliederungsschritte zu übergreifenden Einheiten. Wie ist der Text gegliedert? Welche Funktion haben die einzelnen Bausteine (Einleitung, Hauptteil, Schluß; Fragestellung, Materialvorstellung, Beweisführung, Aufruf, Vorstellung eines Programms etc. etc.).- Der jeweilige Text muß selbst hergeben, welche Funktion die jeweiligen Abschnitte bzw. Gliederungspunkte haben; es gibt dafür kein allgemeingültiges Schema. Trotzdem sollte man sich die Frage stellen, ob das gesamte Gliederungsschema an bekannte Formen erinnert, an bestimmte literarische Gattungen und fixe narrative Schemata (Drama, Heldengedicht, Märchen; bestimmte journalistische Textsorten), denn es kann sein, daß sich die Autoren die rhetorische Wirksamkeit überlieferter Formen zunutze machen wollen.

- Anfänge und Schlüsse, Übergänge von Abschnitt zu Abschnitt besonders beachten. Welcher Bauelemente bedient sich der Autor? Welche Funktion hat das?

- Jeder Artikel hat auch eine bestimmte graphische Form (Schrift, Block, Gestaltung der Überschrift, Hervorhebungen, Fettsatz der Einleitung etc.), und oft sind die Artikel von Fotos und Graphiken begleitet. Lassen sich daraus Wirkungsabsichten des Autors, der Redaktion etc. bereits erkennen? Wen spricht das an? Welchen Lese-und Sehgewohnheiten versucht man zu entsprechen? Welche Funktion haben die Illustrationen? Sind sie nur Ornament, Illustrationen der im Artikel dargestellten Inhalte, oder tragen sie darüber hinaus eigene Inhalte? Welche Absicht könnte sich dahinter verbergen? Wo und wieso könnte z.B. ein Foto, eine Graphik, eine Karikatur einer sprachlichen Darstellung überlegen sein?

- Bestimmung der Textsorte des Artikels (Bericht, Kommentar, Aufruf, Nachricht, Reportage etc.). Textsorten haben in der Regel auch eine inhaltliche Funktion (Belehrung, Aufklärung, Beweisführung etc.). Textsorte und traditionelle inhaltliche Funktion der Textsorte können auseinanderfallen – Vorsicht! Was könnte damit beabsichtigt sein? So kann z.B. ein Editorial, das traditionell dazu dient, dem Leser einen Überblick über ein Heft und seinen Inhalt zu geben, selbst ein politisch-programmatischer Aufruf sein etc.; hier läge die Absicht darin, den Leser durch eine vertraute Form zum Lesen anzureizen, ihm dabei aber gleichzeitig bereits eine bestimmte Sichtweise aufzudrängen. ((Ein Beispiel für eine solche Diskrepanz stellt der Artikel von Pierre Krebs aus der rechtsextremen Zeitschrift „elemente“ dar, den ich in Jäger (Hg.) 1988 analysiert habe.))

□ Analyse des sprachlichen Kontextes

- In welchem sprachlichen Kontext steht der Artikel? Was steht sonst noch an Artikeln in dem betreffenden Heft? Gibt es ein Editorial, und was steht darin? Wird hier auf den zu analysierenden Artikel Bezug genommen? Wie? Wie paßt der Artikel zu den anderen im Heft angeschlagenen Themen? Steht der zu analysierende Artikel an prominenter Stelle? Ist die Wichtigkeit des Artikels in irgendeiner Weise besonders betont? Etc.

- In welchem übergreifenden sprachlichen Kontext steht der Artikel? Charakterisierung der Zeitschrift oder Zeitung etc. allgemein! An welche Leserschaft wendet sich die betr. Publikation? Welche Themen sind in den vorangegangenen Heften etc. wie aufgegriffen worden? Hat es in den vorangegangenen Jahrgängen bestimmte Themenwechsel gegeben? Wie ist der Titel aufgemacht? Welchen Umfang hat die Zeitung/Zeitschrift? Auch die Frage nach der technischen Qualität: Papier, Druck, Lesbarkeit etc. kann wichtig sein, ebenso Seitenzahl, Preis etc. etc.

□ Der nichtsprachliche Kontext des Artikels

- Wer ist der Autor des Artikels? Lebenslauf, Beruf etc. Schreibt er regelmäßig in diesem Organ? Wo schreibt er sonst noch? Welcher Organisation gehört er an? Wo hat er Vorträge gehalten, welche Bücher hat er veröffentlicht, welche Preise hat er von wem verliehen bekommen? Etc. etc. Wie läßt sich seine ideologische Position charakterisieren? Ist er Mitglied der Redaktion? Bestimmt er die Linie der Zeitschrift mit? Wie läßt er sich darüber hinaus charakterisieren?

- Welche anderen Autoren schreiben in diesem Organ? Sind sie gelegentliche freie Mitarbeiter oder gehören sie der Redaktion etc. an? Bestimmen sie die Ausrichtung der Zeitschrift? Welche besonderen Fachgebiete vertreten sie? Etc. Charakterisierung der Redaktion, der Organisation etc., die das Organ herausgibt. Wie hat sich diese Gruppierung entwickelt? Woraus ist sie entstanden? Hat sie sich von anderen Organisationen abgespalten? Woher bezieht sie ihre Mittel?

- Bestimmung des Bezugs dieser Gruppe zu ähnlichen Gruppierungen, Verbindungen, Unterschiede, Ziele, personelle Überschneidungen etc. Verbindungen zu internationalen Gruppen.

- Verortung dieser Szene im gesamtgesellschaftlichen und politischen Hintergrund der BRD von heute (= sozialgeschichtlicher Hintergrund des politischen Diskurses einer Gesellschaft, dessen Teil der in einer bestimmten politischen Szene sich abspielende Diskurs ist, dessen Untermenge die betreffende Zeitschrift etc. darstellt, zu der der zu analysierende Artikel als Ausschnitt (Diskursfragment) gehört).

- Bezug des Textes und seines Themas auf den Interdiskurs oder andere im Gegensatz zur eigenen Position stehende Diskurse. Analyse der in Bezug auf den jeweiligen Artikel aktuellen gesellschaftlichen Situation. Von welchen Problemen und Themen ist sie geprägt etc.?

□ Sprachliche Mikro-Analyse des Textes

- Sammlung aller Substantive (mit knappem Kontext) auf Einzelkarten (evtl. Computerhilfe nutzen). Knappe Bedeutungsangabe, wie sich diese aus dem Kontext bestimmen läßt (aktuelle Bedeutung). Vergleich mit der Gesamtbedeutung (lexikalische Bedeutung). Besonderheiten festhalten!

- Spielen die Substantive auf Vorwissen an? (Beispiel: Rotkäppchen spielt auf das Märchen Rotkäppchen und der Wolf an, Titanen spielt auf Kenntnisse der Sagen des klassischen Altertums an.) Ist es ein Bild oder Teil eines Bildes (Metapher)? Gehört es zu einer Redensart, ist es hoch- oder umgangssprachlich oder literarisch etc.? Welches Vorwissen wird vorausgesetzt? Und wichtig, weil wir von hierher Hinweise auf die soziale Gruppe erhalten können, die der Autor/die Autorin anzusprechen versucht: Bei welchen Personen ist das Vorwissen zu erwarten? (Die Sagen des klassischen Altertums sind Akademiker-/Bürgerkindern (welchen Alters?) wahrscheinlich eher bekannt als Arbeiterkindern! Finden sich z.B. Jargonelemente der Alternativscene, so läßt sich vermuten, daß es dem Autor/der Autorin besonders um dies Zielgruppe zu tun ist. Gelegentlich finden sich auch sprachliche Elemente in einem Text nebeneinander, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. ((Vgl. dazu den von Margret Jäger analysierten Text aus der rechtsextremen Jugendzeitschrift »Klartext<< in Jäger (Hg.) 1988, S. 195-219.))

- Welche Substantive haben die Funktion von Kollektivsymbolen („Bildern“)? Lassen sich Systeme synchroner Kollektivsymbole erkennen? Gibt es Überschneidungen zu anderen Kollektivsymbolsystemen gibt es (Katachresen, Bildbrüche)? Zeigt sich ein logischer Zusammenhang der Bildbrüche, usw. ((Zur konkreten Funktion von Kollektivsymbolen vgl. insbesondere die Analyse von Feindbildern durch Jürgen Link; s. Anhang.))

- Hat das Substantiv „Fährenfunktion“? Um dies zu ermitteln, sind alle Elemente des Textes, die direkt auf ein spezielles Vorwissen anspielen, noch gesondert zu erfassen. Es handelt sich dabei natürlich nicht nur um einzelne Wörter, sondern auch um Redensarten, Sprichwörter, Metaphern, Jargonelemente (Jugendsprache, Gossensprache, Wissenschaftssprache, Duktus wissenschaftlicher Texte, Namen von Autoritäten, Zitate und sonstige diskursive Elemente). Häufig ist zu beobachten, daß solche sprachlichen Elemente, die auf ein Vorwissen oder auch auf Normen und Werte oder sogar auf bestimmte Einstellungen anspielen und sich damit sozusagen im Hintergrundwissen (Wissenshorizont) der Leser / Hörer einnisten (also die „Kollektivsymbole“), eine „Fährenfunktion“ haben. Sie können sozusagen als „Fähren ins Bewußtsein“ für andere Inhalte dienen, indem diese anderen Inhalte an sie gleichsam angekoppelt werden und so mit ihnen zusammen ins vorhandene Hintergrundwissen hineintransportiert werden. Diese Ankopplung kann mehr oder minder eng sein. Ein Beispiel: „Wir Nationalisten haben es nicht nötig, den Rufer in der Wüste zu spielen.“ „Rufer in der Wüste“ entstammt dem Neuen Testament. Bekannt ist, daß der Rufer in der Wüste nicht gehört wird. Und zwar bekannt bei allen, die christlich erzogen sind. Die Aussage des Satzes, daß „wir Nationaldemokraten in der Bevölkerung Gehör finden (wollen)“ (so könnte man diesen Satz paraphrasieren), wird an das sehr bekannte Bild vom „Rufer in der Wüste‘ angekoppelt und erhält dadurch einen besonderen Behaltenseffekt. Es wird auf diese Weise fest ins Bewußtsein des Lesers implementiert und kann dort als Baustein für die Entwicklung eines bestimmten Weltbildes (oder auch für seine Befestigung oder Bestätigung) fungieren. Kann – muß nicht! Dem können z.B. bestimmte feste Weltbilder entgegenstehen, die das Bewußtsein gegenüber solchen Implementierungsversuchen immunisieren. Hier geht es aber zunächst um das Erkennen bestimmter Wirkungsmittel und -absichten! Dabei ist im Hinblick auf die später erfolgende Interpretation zu beachten, daß dem Leser/Hörer natürlich nicht jedes einzelne „Kollektivsymbol“ und jede einzelne „Fähre“ zu Bewußtsein gelangen wird. Die Häufigkeit des Einsatzes dieser Mittel läßt aber die Annahme zu, daß „immer etwas hängen bleibt“ und sich durch weitere Lektüre entsprechender Texte weiter verfestigt.

- Ordnung der Substantive nach bestimmten Bedeutungsfeldern (Politik allgemein, Krankheit, Militär, Wetter, Geschichte etc.) Diese Zuordnung erleichtert die Charakterisierung der Sprache des Autors z.B. als militant, einschüchternd etc. Zu beachten ist auch, daß solche Bedeutungsfelder insgesamt auch eine Art Fährenfunktion haben können (Soldatensprache, Sprache der Natur etc. für Soldaten, Militaristen, Naturfreude, Ökologen).

- Sammlung aller Verben auf Karten (Verfahren wie unter 1-2, obwohl zu beachten ist, daß die Verben semantisch meist weniger ergiebig sind als die Substantive).

- Sammlung aller Adjektive (wie 1-2).

- Sammlung aller Adverbien (wie 1-2).

- Sammlung aller Pronomem. (Besonders wichtig!) Bestimmen, wer gemeint ist, z.B. der Autor, bestimmte im Text angesprochene Personen, „Wir“ (Wer genau? Alle Menschen, der Autor und der Leser, Mitglieder einer Gruppe, die Deutschen usw. Der Zweck kann Vereinnahmung, Selbstdarstellung usw. sein). Wie verteilen sich die Pronomen auf den Text?

- Bestimmung der Relationen von

– Substantiven zu Verben

– Substantiven zu Adjektiven

-Verben zu Adverbien.

Welcher Stilduktus liegt vor? (Stilistik befragen, z.B. Bernhard Sowinski: Deutsche Stilistik, 2. Aufl. Frankfurt 1978!). - Zeitraster erstellen! Bestimmung aller Verbformen nach Person, Modus, Tempus und den thematischen Abschnitten zuordnen. Wann und warum bezieht sich der Autor auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Wann und warum wählt er Konjunktive oder Befehlsformen etc.? Welche Besonderheiten lassen sich feststellen (Tempuswechsel)? Gibt es Dominanzen von Tempora? Lassen sich Bezüge zu den Inhalten des Textes herstellen? Verwendet der Autor z.B. den Konjunktiv, um sich von irgendetwas zu distanzieren? Ist das charakteristisch?

- Mittel der Textstrukturierung wie z.B.: danach; wie ich zu Beginn bereits sagte; im Gegensatz dazu, etc. Welche Funktion haben diese Elemente? Strukturieren sie den Text zeitlich, inhaltlich etc.? Lassen sie ein bestimmtes rhetorisches Bemühen erkennen (Parallelisierungen, Kontrastierungen etc.)?